酒(ささ)や記(234)

2014年12月7日(日)

マイ酒器コレクション・秋田編

2014年12月5日(金)

マイ酒器コレクション(土佐の可盃・飲み干すまで許さんぜよ!)

酒(ささ)や記×234

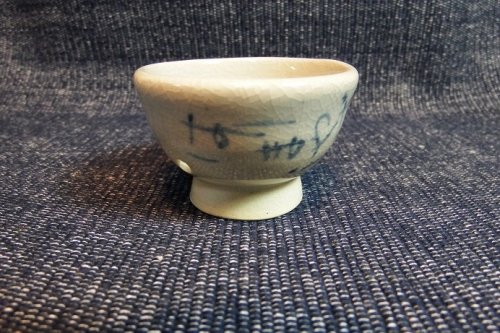

出張で高知に行ったときに買ったのか、職場の同僚のお土産だったか、ちょっと記憶が曖昧です。

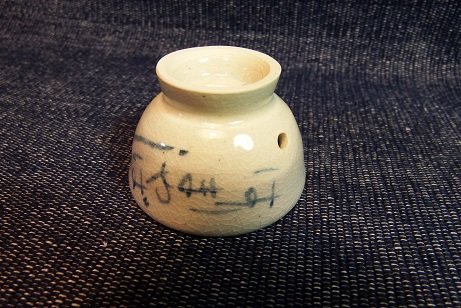

よく見ると、底の方に穴が開いていて、指で穴をふさぎながら飲まなければならないようになっています。可盃(べくはい)と言います。

可盃(杯)とは、このように底に穴が開いていたり、底がとがっていたりして、酒を飲み干さないと(酒がこぼれてしまうので)下に置けない盃のことです。

前者は「穴開き盃」、後者は「空吸(そらきゅう)」と呼んでいます。

いずれも酒好きの土佐人が考えた遊び心(飲み心)ある盃ですが、酒に弱い私のような人間には大変ありがたい…いや迷惑な盃と言えます。(笑)

『何故、可盃というのか?』

「可」という字は、漢文で「可○○」というように使われ、下(文末)には付けない字であり、そのことから下には置けない盃を「可盃」と呼ぶようになったとか。

ちなみに「空吸」は、「そら、きゅうッと飲まんといかんぜよ!」からきているそうです。ホントかな。

よく見ると、底の方に穴が開いていて、指で穴をふさぎながら飲まなければならないようになっています。可盃(べくはい)と言います。

可盃(杯)とは、このように底に穴が開いていたり、底がとがっていたりして、酒を飲み干さないと(酒がこぼれてしまうので)下に置けない盃のことです。

前者は「穴開き盃」、後者は「空吸(そらきゅう)」と呼んでいます。

いずれも酒好きの土佐人が考えた遊び心(飲み心)ある盃ですが、酒に弱い私のような人間には大変ありがたい…いや迷惑な盃と言えます。(笑)

『何故、可盃というのか?』

「可」という字は、漢文で「可○○」というように使われ、下(文末)には付けない字であり、そのことから下には置けない盃を「可盃」と呼ぶようになったとか。

ちなみに「空吸」は、「そら、きゅうッと飲まんといかんぜよ!」からきているそうです。ホントかな。

2014年12月1日(月)

マイ酒器コレクション

2014年11月28日(金)

マイ酒器コレクション

2014年11月15日(土)

津軽のじょっぱり的味わい~♪華一風・純米大吟

酒(ささ)や記×234

青森の友人が来帯の際にお土産としてわざわざ担いできてくれたお酒です。遠い所、重たいのにありがとうございます。

行きつけの居酒屋さんに預かってもらっていたので、先日パソコンの師匠ともどもさっそくいただきました。

ほんのわずかではありますが、津軽人のじょっぱり的味わい(?)を最後まで主張し続ける華やかなお酒、という印象ですね。こういうお酒、好きです!

ここの蔵元のお酒は初めてと思っていましたが、過去の記録を調べると、「(津軽)蔵元・純米」を飲んだことがあったようです。

・華一風(はないっぷう)…㈱カネタ玉田酒造店(弘前市茂森町)

今度は、華一風の普通純米を試してみたいですね。青森のNさん、ヨロシクです。(笑)

行きつけの居酒屋さんに預かってもらっていたので、先日パソコンの師匠ともどもさっそくいただきました。

ほんのわずかではありますが、津軽人のじょっぱり的味わい(?)を最後まで主張し続ける華やかなお酒、という印象ですね。こういうお酒、好きです!

ここの蔵元のお酒は初めてと思っていましたが、過去の記録を調べると、「(津軽)蔵元・純米」を飲んだことがあったようです。

・華一風(はないっぷう)…㈱カネタ玉田酒造店(弘前市茂森町)

今度は、華一風の普通純米を試してみたいですね。青森のNさん、ヨロシクです。(笑)