6. たき火 Outside wood fire(86)

2023年7月14日(金)

スエーデントーチの値段 材質・仕上げ・用途で変わる

最近のキャンプではスエーデントーチが大流行だ。元々はキャンパーが自作して楽しんでいたようだが 最近はどこのアウトドアショップでも売っている。今回の薪作りで自作を試みたが 値段がわからないので調査してみた。

これは十勝清水の遊び小屋コニファーの針葉樹ウッドキャンドル。シンプルで標準的な形で値段は1200円。(右の陰にはすごく短いのがあった)

日高町の道の駅では道産カラマツで やや短くて800-900円。(点火用の割りばしが突っ込んであった)

日高町の道の駅では道産カラマツで やや短くて800-900円。(点火用の割りばしが突っ込んであった)

今回自作したスエーデントーチ。右はヤチダモ(広葉樹) 中央はニレ(広葉樹)で 左は新規伐採の名称不明の広葉樹(キハダ?)だ。サイズは径が約20で長さ35~45センチ。

今回自作したスエーデントーチ。右はヤチダモ(広葉樹) 中央はニレ(広葉樹)で 左は新規伐採の名称不明の広葉樹(キハダ?)だ。サイズは径が約20で長さ35~45センチ。

ヤチダモについては十分に乾燥しているようだ。

ヤチダモについては十分に乾燥しているようだ。

水分計では10%程度だった。

水分計では10%程度だった。

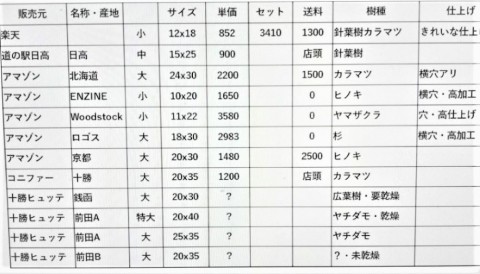

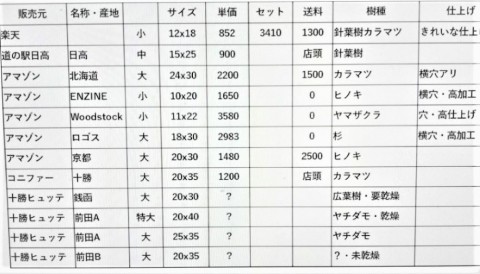

販売状況を調べてみた。広く楽天やアマゾンでも販売されていて一本当たり800~3000円のようだ。材質・仕上げ・用途で変るのだろう。針葉樹・広葉樹・照明・炊事・暖房といろいろだ。

販売状況を調べてみた。広く楽天やアマゾンでも販売されていて一本当たり800~3000円のようだ。材質・仕上げ・用途で変るのだろう。針葉樹・広葉樹・照明・炊事・暖房といろいろだ。

今回 自家製の余分なものをオークションに出してみようと思う。「薪類は基本的に地産地消」なので 帯広・札幌の近隣で配達付きでないと売れないだろう。最適はキャンプ場だが。

先日「苫小牧の薪作りプロジェクト」を訪問した時にスエーデントーチの話を出したら 「みんなチェーンソーを持ってるから 自分で作るよ」と言われた。全くその通りだ。しかし 必要なキャンパーがいることも確かだ。

これは十勝清水の遊び小屋コニファーの針葉樹ウッドキャンドル。シンプルで標準的な形で値段は1200円。(右の陰にはすごく短いのがあった)

今回 自家製の余分なものをオークションに出してみようと思う。「薪類は基本的に地産地消」なので 帯広・札幌の近隣で配達付きでないと売れないだろう。最適はキャンプ場だが。

先日「苫小牧の薪作りプロジェクト」を訪問した時にスエーデントーチの話を出したら 「みんなチェーンソーを持ってるから 自分で作るよ」と言われた。全くその通りだ。しかし 必要なキャンパーがいることも確かだ。

2023年7月13日(木)

自作スエーデントーチの燃焼試験

2年前に若者達が白樺を倒した時に作ったスエーデントーチが出て来た。未完成の感はあるが 乾燥は十分なので燃焼テストをしてみた。テストは焚火スペースで。切り込みの深さが気になる。

一般にトーチの点火は簡単で 火をつけた割りばしなどを差し込めばOKだ。今回は白樺の樹皮(カンビ)を割れ目に入れた。これは点火2分後。

一般にトーチの点火は簡単で 火をつけた割りばしなどを差し込めばOKだ。今回は白樺の樹皮(カンビ)を割れ目に入れた。これは点火2分後。

5分後。着火は十分で燃え上がる。

5分後。着火は十分で燃え上がる。

13分後。燃焼は順調なので ポットをのせる。

13分後。燃焼は順調なので ポットをのせる。

26分後。ダッチオーブンをのせる。

26分後。ダッチオーブンをのせる。

32分後 順調に沸きあがる。

32分後 順調に沸きあがる。

66分後。オキは十分にある。夜なら明りとしても使える。

66分後。オキは十分にある。夜なら明りとしても使える。

88分後。まだ火は残っていて寿命も十分あるようだ。

88分後。まだ火は残っていて寿命も十分あるようだ。

普通は柱が4本できれいに燃え尽きるのだが このトーチは柱が不揃いで切り込みも浅すぎたようだ。下から10センチぐらいまで切れ目を入れると最良になるだろう。

普通は柱が4本できれいに燃え尽きるのだが このトーチは柱が不揃いで切り込みも浅すぎたようだ。下から10センチぐらいまで切れ目を入れると最良になるだろう。

2023年7月9日(日)

苫小牧の薪作りプロジェクトを見学

森林の専門家の友人K氏が 苫小牧で森林関係のNPOをやっている。彼のプロジェクトではナラノキの間伐材を利用して本格的な薪作りをしているので 見学させてもらった。場所は室蘭本線遠浅駅の近くだった。

広大な敷地にブルーシートで上部を覆ったユニットが30位並んでいる。

冬の間にスノーモービルで伐採地から玉切りを運搬して その後はメンバーが時間に応じて薪にしているらしい。

冬の間にスノーモービルで伐採地から玉切りを運搬して その後はメンバーが時間に応じて薪にしているらしい。

ユニットは70巾 x 150高さ x 300長さで 木製のバレットの上に並べられている。上部は厚手のブルーシートで覆っているが ほとんどが吹き曝しだ。「これで大丈夫なの?」と聞いたら「問題なく乾燥する」とのこと。

ユニットは70巾 x 150高さ x 300長さで 木製のバレットの上に並べられている。上部は厚手のブルーシートで覆っているが ほとんどが吹き曝しだ。「これで大丈夫なの?」と聞いたら「問題なく乾燥する」とのこと。

一部は薪棚の中で保管・乾燥をしている。この1スパンは屋外保管の2ユニットに相当するそうだ。

一部は薪棚の中で保管・乾燥をしている。この1スパンは屋外保管の2ユニットに相当するそうだ。

裏側も解放なので 風通しは抜群だろう。

裏側も解放なので 風通しは抜群だろう。

玉切りのままでの購入希望もたまにはあるそうだ。これで0.7立方米らしい。

玉切りのままでの購入希望もたまにはあるそうだ。これで0.7立方米らしい。

このブルーシートのビニルハウスは冬の作業場だそうだ。手前に不思議な台があったが「チェーンソーの目立て台」だそうだ。確かにこれは便利だろう。

このブルーシートのビニルハウスは冬の作業場だそうだ。手前に不思議な台があったが「チェーンソーの目立て台」だそうだ。確かにこれは便利だろう。

ビニルハウスの内部には おなじみの時計型薪ストーブがあった。作業程度ならこれで十分とのこと。確かに冬の苫小牧は寒いが 雪は少ないはずだ。

ビニルハウスの内部には おなじみの時計型薪ストーブがあった。作業程度ならこれで十分とのこと。確かに冬の苫小牧は寒いが 雪は少ないはずだ。

ここの薪は私の自家製薪よりも太い薪ストーブ用だ。長さは35センチにしているそうだ。2年物は十分に乾燥しているが キノコが生えたところもある。

ここの薪は私の自家製薪よりも太い薪ストーブ用だ。長さは35センチにしているそうだ。2年物は十分に乾燥しているが キノコが生えたところもある。

「手割りと機械割りでどう違うと思う?」と質問された。考えたこともなかった。結果はこの写真のようで 左が手割りで 右が機械割りだそうだ。明らかに差があり 左はそろっていて右はばらついている。K氏曰く「手割りでは 木材の弱いところを通って自然に割れるが 機械割りは強制的になる」らしい。

「手割りと機械割りでどう違うと思う?」と質問された。考えたこともなかった。結果はこの写真のようで 左が手割りで 右が機械割りだそうだ。明らかに差があり 左はそろっていて右はばらついている。K氏曰く「手割りでは 木材の弱いところを通って自然に割れるが 機械割りは強制的になる」らしい。

「百聞は一見にしかず」で たくさん勉強をさせていただいた。感謝。

広大な敷地にブルーシートで上部を覆ったユニットが30位並んでいる。

「百聞は一見にしかず」で たくさん勉強をさせていただいた。感謝。

2023年7月6日(木)

薪の燃焼テスト(2) ヤチダモは良い薪

過日に自作薪の燃焼テストをしたが その時はヤチダモ薪とシラカバ薪を交互に井桁に積んだため 十分に燃えることはわかったが それぞれの特徴は不明だった。

今回は 建材薪(左:針葉樹)・ヤチダモ薪(中央:広葉樹)・シラカバ薪(右:広葉樹)を直接比較した。薪はそれぞれ8本で ほぼ同じ太さだった。

先日の水分計の測定結果は10%程度だったが この日はそれぞれが15%程度だった。日によりだいぶ違うのは時々の湿度の影響だろう。

先日の水分計の測定結果は10%程度だったが この日はそれぞれが15%程度だった。日によりだいぶ違うのは時々の湿度の影響だろう。

点火3分後。井桁の中に薄い針葉樹の焚き付けを入れて火をつけると ほぼ同時に燃え始めた。

点火3分後。井桁の中に薄い針葉樹の焚き付けを入れて火をつけると ほぼ同時に燃え始めた。

9分後。ほぼ同じペースで燃え上がった。

9分後。ほぼ同じペースで燃え上がった。

11分後。焚き付けは落ち着き それぞれの薪に火がついた。右のシラカバ薪が燃え上っているのは 樹皮(ガンビ)が燃えやすいためだろう。

11分後。焚き付けは落ち着き それぞれの薪に火がついた。右のシラカバ薪が燃え上っているのは 樹皮(ガンビ)が燃えやすいためだろう。

31分後。順調に燃え続けるが 予想に反して建材薪よりもシラカバ薪の方が燃焼が早かった。建材薪は湿ってたのかも。

31分後。順調に燃え続けるが 予想に反して建材薪よりもシラカバ薪の方が燃焼が早かった。建材薪は湿ってたのかも。

41分後。シラカバはほぼ燃え終わった。ヤチダモのオキはやはり一番多い。

41分後。シラカバはほぼ燃え終わった。ヤチダモのオキはやはり一番多い。

72分後。シラカバ(右)と建材(左)は燃え尽き ヤチダモ(中央)は最後まで残った。昼間なのでよく見えないが ヤチダモはやはり火持ちは一番だった。また 広葉樹の灰は白いのに対して針葉樹では文字通り灰色だ。木炭の灰の結果と同じだ。

72分後。シラカバ(右)と建材(左)は燃え尽き ヤチダモ(中央)は最後まで残った。昼間なのでよく見えないが ヤチダモはやはり火持ちは一番だった。また 広葉樹の灰は白いのに対して針葉樹では文字通り灰色だ。木炭の灰の結果と同じだ。

まとめると 燃えやすさは 建材=ヤチダモ<シラカバ 火持ちは シラカバ<建材<ヤチダモ となった。これらの比較からも このヤチダモは良い薪と言えるだろう。

今回は 建材薪(左:針葉樹)・ヤチダモ薪(中央:広葉樹)・シラカバ薪(右:広葉樹)を直接比較した。薪はそれぞれ8本で ほぼ同じ太さだった。

まとめると 燃えやすさは 建材=ヤチダモ<シラカバ 火持ちは シラカバ<建材<ヤチダモ となった。これらの比較からも このヤチダモは良い薪と言えるだろう。

2023年7月1日(土)

ヤチダモ薪の燃焼テスト

「札幌の木こり」で作ったヤチダモの薪だが 十勝ヒュッテの焚火サイトで燃焼具合をテストした。

乾燥薪の目安は15%以下らしいが ヤチダモ薪の水分は概ね12%と良好だ。ずっしりと重く たたくと金属のような音がするので かなり密度が高い。

乾燥薪の目安は15%以下らしいが ヤチダモ薪の水分は概ね12%と良好だ。ずっしりと重く たたくと金属のような音がするので かなり密度が高い。

比較材はヒュッテで1年半保管・乾燥していた白樺薪だ。水分もほぼ同様のレベルだが 重さはヤチダモよりもかなり軽い。

比較材はヒュッテで1年半保管・乾燥していた白樺薪だ。水分もほぼ同様のレベルだが 重さはヤチダモよりもかなり軽い。

薪を井桁に組んだ。ただし ヤチダモ・白樺・ヤチダモ と交互に積んで 中央には針葉樹の焚き付けを入れて着火した。

薪を井桁に組んだ。ただし ヤチダモ・白樺・ヤチダモ と交互に積んで 中央には針葉樹の焚き付けを入れて着火した。

3分後。順調に燃え上がる。

9分後。順調に燃えている。

9分後。順調に燃えている。

10分後 。追加の薪を一段加えた。

10分後 。追加の薪を一段加えた。

31分後。火持ちはいい。針葉樹なら半分の時間で燃え尽きてしまうだろう。

31分後。火持ちはいい。針葉樹なら半分の時間で燃え尽きてしまうだろう。

40分後。オキになったが 広葉樹はさすがに長持ちだ。

40分後。オキになったが 広葉樹はさすがに長持ちだ。

終わってから気が付いたが ヤチダモと白樺を別々の井桁積にして同時に火をつける試験の方が良かったかも。とは言え ヤチダモ薪は乾燥も火持ちも問題はなさそうだ。「このままで合格」と言っていいだろう。

3分後。順調に燃え上がる。

終わってから気が付いたが ヤチダモと白樺を別々の井桁積にして同時に火をつける試験の方が良かったかも。とは言え ヤチダモ薪は乾燥も火持ちも問題はなさそうだ。「このままで合格」と言っていいだろう。