a 他トピック Others(211)

2021年5月5日(水)

十勝ヒュッテ 白樺水を採取

a 他トピック Others×211

白樺水を採取 5/1/2021

春になると色々なことが出来て楽しいが うっかりするとシーズンが終わってしまうものもある。白樺水(樹液)採りもその一つで 昨年はホースを用意したが 葉っぱが出てしまい樹液は採れなかった。シーズンは雪解けから木の葉が出るまでの約1か月だそうだ。

今年はビニルホース(10mm径)・電動ドリル・ペットボトル・布テープは準備しておいた。白樺の適当な高さにドリルを入れてみる。最適な深さがわからないのでマア奥まで入れて 抜いたらすぐに樹液が滴ってきた。ホースをやや浅めに入れて ペットボトルをテープで木に固定し 雨降りに備えて口をテープでふさいだ。

予想より早いスピードでどんどんたまり 約1時間で200mlのボトルがほぼ一杯になった(写真の矢印)。スピードは時刻や個体で違うようだが 系統的に調べるにはメスシリンダーなどが必要で 来年は試みたい。

ネット検索で白樺樹液の効用を調べてみた。「イカルシペ白樺」や「森の雫」のサイトに詳しい解説があった。糖分・タンパク質・ミネラルに富み 健康に役立つのは確かなようだ。貴重な森からの春の恵みだろう。これらを調べていて木片で穴を埋め戻すのを忘れたことに気が付いた。自然に埋まるらしいがすぐ対応しておきたい。多分 白樺の小枝を使うのが良いのだろう。

春になると色々なことが出来て楽しいが うっかりするとシーズンが終わってしまうものもある。白樺水(樹液)採りもその一つで 昨年はホースを用意したが 葉っぱが出てしまい樹液は採れなかった。シーズンは雪解けから木の葉が出るまでの約1か月だそうだ。

今年はビニルホース(10mm径)・電動ドリル・ペットボトル・布テープは準備しておいた。白樺の適当な高さにドリルを入れてみる。最適な深さがわからないのでマア奥まで入れて 抜いたらすぐに樹液が滴ってきた。ホースをやや浅めに入れて ペットボトルをテープで木に固定し 雨降りに備えて口をテープでふさいだ。

予想より早いスピードでどんどんたまり 約1時間で200mlのボトルがほぼ一杯になった(写真の矢印)。スピードは時刻や個体で違うようだが 系統的に調べるにはメスシリンダーなどが必要で 来年は試みたい。

ネット検索で白樺樹液の効用を調べてみた。「イカルシペ白樺」や「森の雫」のサイトに詳しい解説があった。糖分・タンパク質・ミネラルに富み 健康に役立つのは確かなようだ。貴重な森からの春の恵みだろう。これらを調べていて木片で穴を埋め戻すのを忘れたことに気が付いた。自然に埋まるらしいがすぐ対応しておきたい。多分 白樺の小枝を使うのが良いのだろう。

2021年3月11日(木)

北米レーニア山の325°パノラマ写真

a 他トピック Others×211

コレクション(5) レーニア山のパノラマ写真 3/7/2021

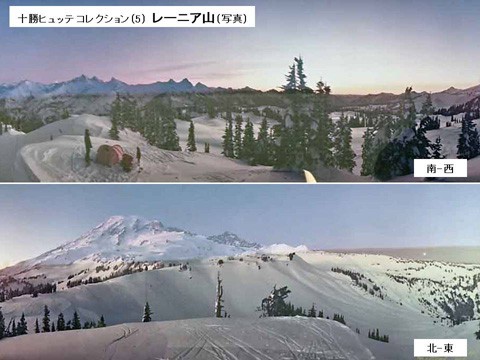

レーニア山(Mt. Rainier)は米西海岸ワシントン州のシアトルの近くにあり 標高4392 mの火山で 頂上付近には氷河があり 一帯は全米で5番目に指定された国立公園だ。富士山に似た形なので日系移民はタコマ富士と呼んでいたそうだ(成田からサンフランシスコに飛ぶと 左手に見える富士山型の山々で一番高いのがレーニアだ)。この山の南麓1600mにパラダイスというビジターセンター・登山基地があり 非常にきれいな所で天国に一番近い所というのがキャッチコピーだ。頂上氷河を探訪する一週間の宿泊ツアーもあるらしい。

1989年にパラダイスに行った時にこの珍しい横長の写真を手に入れた。レーニア山の日没と月の出をいっぺんに撮影した325度パノラマで 太陽は立木で隠している(二分割写真上 南西)。中腹からの撮影のため山体は歪んで低く見えるが 右肩にセントヘレンズ山(1980年に大噴火)が飛び出て見える(写真下 北東)。

この写真は20年以上前に特注で額装をしたが 幅が120cm以上あるので適当な場所が無かった。十勝ヒュッテなら十分に展示できると思う。

レーニア山(Mt. Rainier)は米西海岸ワシントン州のシアトルの近くにあり 標高4392 mの火山で 頂上付近には氷河があり 一帯は全米で5番目に指定された国立公園だ。富士山に似た形なので日系移民はタコマ富士と呼んでいたそうだ(成田からサンフランシスコに飛ぶと 左手に見える富士山型の山々で一番高いのがレーニアだ)。この山の南麓1600mにパラダイスというビジターセンター・登山基地があり 非常にきれいな所で天国に一番近い所というのがキャッチコピーだ。頂上氷河を探訪する一週間の宿泊ツアーもあるらしい。

1989年にパラダイスに行った時にこの珍しい横長の写真を手に入れた。レーニア山の日没と月の出をいっぺんに撮影した325度パノラマで 太陽は立木で隠している(二分割写真上 南西)。中腹からの撮影のため山体は歪んで低く見えるが 右肩にセントヘレンズ山(1980年に大噴火)が飛び出て見える(写真下 北東)。

この写真は20年以上前に特注で額装をしたが 幅が120cm以上あるので適当な場所が無かった。十勝ヒュッテなら十分に展示できると思う。

2021年3月10日(水)

30年前のシカの角を展示

a 他トピック Others×211

コレクション(4) 北米シカのツノ 3/5/2021

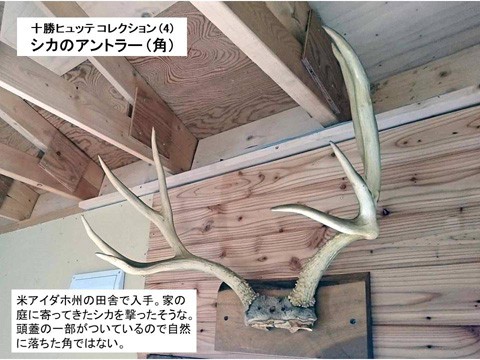

このエゾシカの角はどこで拾ったの?とよく聞かれるが 実は北米シカの角(アントラー)だ。頭蓋の一部が付いているので自然に落ちた角でないことは確かだ。

1990年頃にアメリカ西部アイダホ州のSun Valleyというリゾート地で仕事があり 関連行事がコロンビア川の支流Salmon川でのラフティングだった。その帰り道 「田舎のぽつんと一軒家」のような雑貨屋兼モーテルで 外壁一面にたくさんのシカの角が飾られているのを発見した(地名Ketchum)。車を止めて中に入り これいくら?と聞いたら 庭に来たシカを撃ったので売り物じゃないと言われたが 結局 譲ってくれた。

意気揚々と宿舎に戻ったが ひと抱えもあるモノをどうやって運ぶ?と考えてしまった。結局 頭蓋の正中線から折ると両手の指を組むようにたためたので スーツケースに入れて持ち帰った。今思うと事前の検疫証明書が必要だったのだが その時は経緯の説明で通ってしまった。30年も前で時効だろうが 検疫の役割と重要性を知るにつけ 無知とは恐ろしいと思う。後悔と反省を込めて展示することにした。

このエゾシカの角はどこで拾ったの?とよく聞かれるが 実は北米シカの角(アントラー)だ。頭蓋の一部が付いているので自然に落ちた角でないことは確かだ。

1990年頃にアメリカ西部アイダホ州のSun Valleyというリゾート地で仕事があり 関連行事がコロンビア川の支流Salmon川でのラフティングだった。その帰り道 「田舎のぽつんと一軒家」のような雑貨屋兼モーテルで 外壁一面にたくさんのシカの角が飾られているのを発見した(地名Ketchum)。車を止めて中に入り これいくら?と聞いたら 庭に来たシカを撃ったので売り物じゃないと言われたが 結局 譲ってくれた。

意気揚々と宿舎に戻ったが ひと抱えもあるモノをどうやって運ぶ?と考えてしまった。結局 頭蓋の正中線から折ると両手の指を組むようにたためたので スーツケースに入れて持ち帰った。今思うと事前の検疫証明書が必要だったのだが その時は経緯の説明で通ってしまった。30年も前で時効だろうが 検疫の役割と重要性を知るにつけ 無知とは恐ろしいと思う。後悔と反省を込めて展示することにした。

2021年3月9日(火)

ガラガラ蛇のガラガラを展示

a 他トピック Others×211

コレクション(3) ガラガラ蛇のガラガラ 3/5/2021

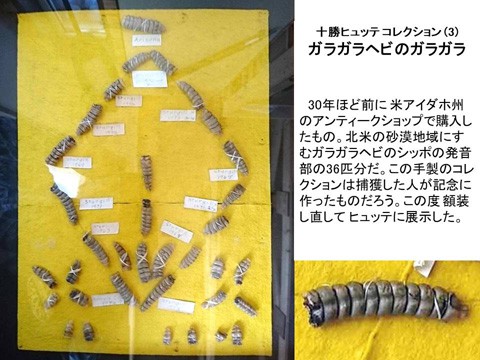

昔の話で恐縮だが 仕事の関係で米西海岸のシアトルの近くにいたことがある。アイダホ州のアンティークショップでガラガラヘビの発音部(ガラガラ)(Rattle Snake’s Rattler)のコレクションを入手した。特に蛇が好きなわけではないので なぜ買ったのかは忘れたが 27ドルの領収書は残っていた。

これはガラガラヘビの尻尾の先のガラガラを36匹分集めて 黄色いフェルト布に並べた手製のコレクションだ。一番上にはArizona 残りはSturgillとあり 採取年は一番古いのが1968年で 大体は1971~74年だ。Arizonaは州名だから Sturgillはその付近の地名だろうと思い アメリカの地名検索をしたが見つからない(検索にかかるのはカントリーウエスタンの歌手名ばかりだ)。ということは北米の砂漠地域の中のごく小さい地名なのだろう。

このガラガラはヘビが脱皮する毎に一節ずつ増えて 年齢もわかるらしい。製作者の意図は不明だが ヘビの捕獲を記念するためだろう。デザインがナバホインディアンの砂絵に似ているので インディアン居留地に暮らす人が作ったというのが私の想像だ。

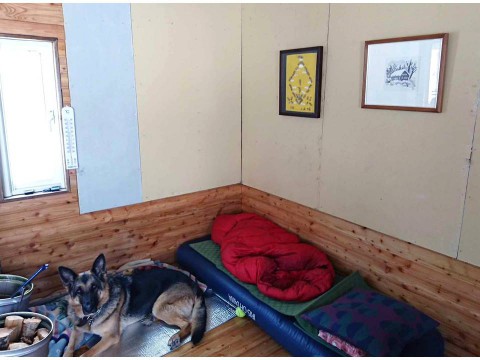

十勝ヒュッテとガラガラヘビは何の関係もないが 貴重なものなので展示したい。しかし 家内からは気持ち悪いと不評なので 自分で楽しむしかない。永く手製フレームで保管していたが 今回の展示のために松山額縁店の立派なフレームに作り直した。もちろん本体よりもフレームの方が高額だった。ヒュッテの東壁は漆喰仕上げを終えていないが 直行さんのスケッチと並べてみた。良くマッチしているし 何かの魔除けにはなると思う。

昔の話で恐縮だが 仕事の関係で米西海岸のシアトルの近くにいたことがある。アイダホ州のアンティークショップでガラガラヘビの発音部(ガラガラ)(Rattle Snake’s Rattler)のコレクションを入手した。特に蛇が好きなわけではないので なぜ買ったのかは忘れたが 27ドルの領収書は残っていた。

これはガラガラヘビの尻尾の先のガラガラを36匹分集めて 黄色いフェルト布に並べた手製のコレクションだ。一番上にはArizona 残りはSturgillとあり 採取年は一番古いのが1968年で 大体は1971~74年だ。Arizonaは州名だから Sturgillはその付近の地名だろうと思い アメリカの地名検索をしたが見つからない(検索にかかるのはカントリーウエスタンの歌手名ばかりだ)。ということは北米の砂漠地域の中のごく小さい地名なのだろう。

このガラガラはヘビが脱皮する毎に一節ずつ増えて 年齢もわかるらしい。製作者の意図は不明だが ヘビの捕獲を記念するためだろう。デザインがナバホインディアンの砂絵に似ているので インディアン居留地に暮らす人が作ったというのが私の想像だ。

十勝ヒュッテとガラガラヘビは何の関係もないが 貴重なものなので展示したい。しかし 家内からは気持ち悪いと不評なので 自分で楽しむしかない。永く手製フレームで保管していたが 今回の展示のために松山額縁店の立派なフレームに作り直した。もちろん本体よりもフレームの方が高額だった。ヒュッテの東壁は漆喰仕上げを終えていないが 直行さんのスケッチと並べてみた。良くマッチしているし 何かの魔除けにはなると思う。

2021年3月8日(月)

半世紀前の登山用アイゼン

a 他トピック Others×211

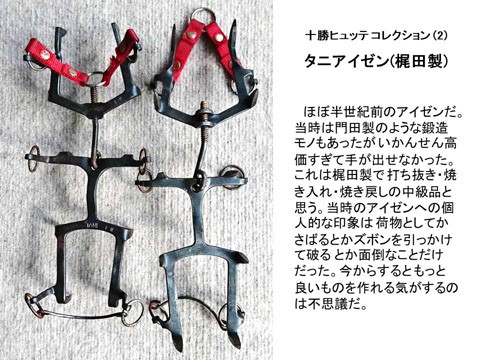

コレクション(2) タニのアイゼン 3/6/2021

ほぼ半世紀前の登山用アイゼンだ。当時は門田製などの鍛造モノもあったが いかんせん高価で手が出なかった。これは普通レベルの梶田製のタニアイゼンで 打抜き・熱処理の中級品と思う。当時のアイゼンへの個人的印象は 荷物がかさばる・引っかけて転ぶ・ズボンを破るとか 面倒なだけだった。古いモノは見かけ上問題なしでも安全は疑問なので 壁飾りにすることにした。

今からするとこれぐらいなら自作出来るように思ってしまうのが不思議だ。適切な組成の板材をバーナーで切り抜き 成形・焼き入れ・焼き戻し。。。やり出したら止まらなくなるのは目に見えているので やめておく。

本来 このような登山道具はユーザーと製作者がコラボしながら作るのがベストと思う。最近はモンベルカジタックスが主流のようだが どこの誰が作っているのだろうか? 十勝には農具や馬具の鍛冶屋さんはまだ残っているのだろうか? こんな視点は面白いと思うが やはり非現実的な妄想かな。一方で新しいテクノロジーを考える上で 飾っておくことは意味があるだろう。

ほぼ半世紀前の登山用アイゼンだ。当時は門田製などの鍛造モノもあったが いかんせん高価で手が出なかった。これは普通レベルの梶田製のタニアイゼンで 打抜き・熱処理の中級品と思う。当時のアイゼンへの個人的印象は 荷物がかさばる・引っかけて転ぶ・ズボンを破るとか 面倒なだけだった。古いモノは見かけ上問題なしでも安全は疑問なので 壁飾りにすることにした。

今からするとこれぐらいなら自作出来るように思ってしまうのが不思議だ。適切な組成の板材をバーナーで切り抜き 成形・焼き入れ・焼き戻し。。。やり出したら止まらなくなるのは目に見えているので やめておく。

本来 このような登山道具はユーザーと製作者がコラボしながら作るのがベストと思う。最近はモンベルカジタックスが主流のようだが どこの誰が作っているのだろうか? 十勝には農具や馬具の鍛冶屋さんはまだ残っているのだろうか? こんな視点は面白いと思うが やはり非現実的な妄想かな。一方で新しいテクノロジーを考える上で 飾っておくことは意味があるだろう。