2008年9月13日(土)

更年期障害とは

治療案内×39

更年期障害とは、閉経前後に表れる、心身のさまざまな不調が現れる障害を言います。

症状の表れ方は人それぞれで、全く無症状の人もいますし、症状の強く出て生活に支障が出るほどの人もいます。また、その症状が数年にわたって続く人もいますし、数ヶ月で終わってしまう人もいます。まだ、私には関係ないと思っている人は、20代、30代の過ごし方が、閉経時期の症状にかなり影響を与えますので、若いときから注意しておく必要があります。

さて、東洋医学では、どのように更年期障害を捉えているのでしょう。

東洋医学的観念では、生殖を司る臓腑として『腎』をとても重要視しています。更年期前になると、この腎の機能が衰えはじめ、体力がなくなり、白髪が増えてきます。

女性にとって、この腎の機能が低下してくるということは、女性ホルモンの分泌が低下してくることを意味しますから、徐々に閉経へと移行していきます。、急激な腎の機能の低下は、さまざまな症状を引き起こしますので、腎の機能をいかにして保つかが、一生を通じて快適に日常を過ごすポイントになります。

更年期症状特有の顔面のほてり、多汗、めまいや耳鳴り、肩こりや情緒不安などの症状は、実は更年期障害の本質ではなく、それらの症状を引き起こす腎の機能低下が本質なのです。したがって、その症状を抑えるためには、腎の機能を回復させる必要があるのです

では、どんなタイプがあるのでしょうか。

更年期障害のタイプ別特徴

①腎陰虚タイプ

月経の特徴

経遅(月経が遅れがち)、出血量が減少、おりものも減少

全身症状

頭がふらつく、耳鳴り、不眠、多夢、皮膚に掻痒感、のぼせて汗をかく、手のひら足の裏、胸が熱くなる、腰や膝がだるい、また陰虚症状が強くなるとイライラや怒りやすくなる、脇が痛む、口が苦い、顔面が紅潮する

治療法

陰虚の症状を改善し、熱の症状を取り除く治療(育陰潜陽治療)を中心に行っていきます。陰分を補っていくことで、顔のほてりや、手足のほてりを改善することが出来ます。また、精神的なイライラや怒りやすいといった症状は、疏肝理気治療を加えていくことによって改善していきます。鍼治療が中心になりますが、下半身中心に温熱療法を併用して施していきます。

②腎陽虚タイプ

月経の特徴

月経過多や不正性器出血を起こす

全身症状

顔や目が浮腫む、寒がり、四肢の冷え、軟便、頻尿あるいは尿失禁、腰や膝がだるい

治療法

陽虚の症状を改善し、冷えの症状を取り除く治療(温腎壮陽治療)を中心に行っていきます。消耗している腎気を補っていくことで、体力を付け、体を温めていきます。冷えの症状が強い場合は、温中去寒治療を加えていくことによって冷えを改善していきます。

症状の表れ方は人それぞれで、全く無症状の人もいますし、症状の強く出て生活に支障が出るほどの人もいます。また、その症状が数年にわたって続く人もいますし、数ヶ月で終わってしまう人もいます。まだ、私には関係ないと思っている人は、20代、30代の過ごし方が、閉経時期の症状にかなり影響を与えますので、若いときから注意しておく必要があります。

さて、東洋医学では、どのように更年期障害を捉えているのでしょう。

東洋医学的観念では、生殖を司る臓腑として『腎』をとても重要視しています。更年期前になると、この腎の機能が衰えはじめ、体力がなくなり、白髪が増えてきます。

女性にとって、この腎の機能が低下してくるということは、女性ホルモンの分泌が低下してくることを意味しますから、徐々に閉経へと移行していきます。、急激な腎の機能の低下は、さまざまな症状を引き起こしますので、腎の機能をいかにして保つかが、一生を通じて快適に日常を過ごすポイントになります。

更年期症状特有の顔面のほてり、多汗、めまいや耳鳴り、肩こりや情緒不安などの症状は、実は更年期障害の本質ではなく、それらの症状を引き起こす腎の機能低下が本質なのです。したがって、その症状を抑えるためには、腎の機能を回復させる必要があるのです

では、どんなタイプがあるのでしょうか。

更年期障害のタイプ別特徴

①腎陰虚タイプ

月経の特徴

経遅(月経が遅れがち)、出血量が減少、おりものも減少

全身症状

頭がふらつく、耳鳴り、不眠、多夢、皮膚に掻痒感、のぼせて汗をかく、手のひら足の裏、胸が熱くなる、腰や膝がだるい、また陰虚症状が強くなるとイライラや怒りやすくなる、脇が痛む、口が苦い、顔面が紅潮する

治療法

陰虚の症状を改善し、熱の症状を取り除く治療(育陰潜陽治療)を中心に行っていきます。陰分を補っていくことで、顔のほてりや、手足のほてりを改善することが出来ます。また、精神的なイライラや怒りやすいといった症状は、疏肝理気治療を加えていくことによって改善していきます。鍼治療が中心になりますが、下半身中心に温熱療法を併用して施していきます。

②腎陽虚タイプ

月経の特徴

月経過多や不正性器出血を起こす

全身症状

顔や目が浮腫む、寒がり、四肢の冷え、軟便、頻尿あるいは尿失禁、腰や膝がだるい

治療法

陽虚の症状を改善し、冷えの症状を取り除く治療(温腎壮陽治療)を中心に行っていきます。消耗している腎気を補っていくことで、体力を付け、体を温めていきます。冷えの症状が強い場合は、温中去寒治療を加えていくことによって冷えを改善していきます。

2008年9月12日(金)

自律神経失調症とは・・・

治療案内×39

自律神経失調症と一言でいても、その症状は様々です。

日本心身医学会でまとめられた診断基準は次の3点になります。

1.全身倦怠感やめまいなどの不定愁訴がある

2.器質的疾患や精神障害がない

3.自律神経機能検査で異常が認められる

ようするに、健康診断や精密検査で特に異常が認めれらないにもかかわらず、体の不調を感じる場合は、自律神経失調症と考えても差し支えないでしょう。

さて、自律神経失調症といっても、どんな症状があるのでしょうか。

自律神経というくらいですから、自分ではコントロールの出来ない神経なのです。

自律神経には、交感神経と副交感神経の2種類があり、それぞれ体の内臓や内分泌器官、血管など全身の機能を支配しているので、起こる症状は多様なことが想像できますね。

【頭】頭痛・頭重感・偏頭痛

【目】眼精疲労・目が開かない・涙目

【耳】耳鳴り・耳詰まり感

【口】口が渇く・口の中が痛い・味覚異

【喉】異物感・圧迫感・喉が詰まる

【呼吸器】息苦しい・酸欠感・息切れ

【消化器】吐き気・便秘・下痢・ガスが良く出る・腹部の膨 満感・腹鳴

【循環器】動悸・不整脈・胸部の圧迫感・血圧の変動・立ちくらみ

【泌尿器】頻尿・残尿感・尿が出にくい

【生殖器】インポテンツ・外陰部のかゆみ・月経不順

【筋肉・関節】肩こり・腰痛・関節がだるい・背中が痛い

【皮膚】乾燥・多汗・かゆみ

【手足】痺れ・冷え・感覚異常・レイノー症状・ほてり

【全身症状】倦怠感・疲れやすい・めまい・微熱・不眠・ふらふらする・食欲がない

主な症状だけでもこれだけあり、詳細な症状を入れると無数にあることがわかります。

東洋医学では、これらの症状は”気・血・水のバランス”あるいは”陰と陽のバランス”が崩れたときに起こると考えます。東洋医学は、自律神経の代わりに、内臓それぞれに気が宿り、そのお互いの気の働き掛けによって、全体としてバランスを保ち、スムーズな気のやり取りが出来ることで健康でいられると考えるため、何らかの原因でその気の巡りに異常が起こると、その内臓を含めた経絡上に異常が波及して、その内臓に関係する他の臓器の機能にも影響を与え、全身症状として様々な症状を起こすことになるのです。

西洋医学では、自律神経失調症を次の3つのタイプに分類しています。

【本態性自律神経失調症】

生まれつき自律神経のバランスが乱れやすい体質。

【心身症型自律神経失調症】>

ストレスや感情の起伏によって自律神経が乱れる。最も多いタイプ。

【神経症型自律神経失調症】

もともとの体質に心的要因が加わって自律神経が乱れる。

さて、東洋医学では、どのように分類するのでしょう。

東洋医学では、臓腑に気が宿るという考えたがありますので、それぞれの臓腑の気の異常によって、さまざまな症状を引き起こします。また、気・血・水そのものの代謝異常によって引き起こされる場合がありますので、その組み合わせによって分類は膨大な数にのぼります。

その中でも最も多い症状について紹介し、タイプ別特徴と、治療法を付記いたします。

①気滞によるもの

気滞というのは、文字通り気が滞る状態をいいます。いろいろな原因で気は滞りますが、もっとも多い原因は感情の乱れ。それから飲食の不摂生や生まれながらの虚弱体質があります。気が塞ぐなんていうことを言いますが、まさに気がスムーズに流れなくなってしまうのですね。体力がない人や過労状態の人は、さらに輪をかけて気の運動が低下していますので、気がますます滞ってしまいます。

・特徴

胸脇部、乳房、胃の脹満感や疼痛。精神抑鬱・イライラして怒りっぽい・月経痛

このような随伴症状をお持ちの方は、”気滞”による自律神経失調症と考えてよいでしょう。

・治療方法

気の流れを良くする治療(理気行滞)が中心になります。

胃に脹痛がある場合には、胃に関係する経穴を加える、精神的なイライラがある場合には肝気の流れを良くする経穴を加えるなどの、加減をします。

それぞれの経穴に鍼と温熱療法によって刺激を与え、体内の気の流れを良くしていきます。

②肝気鬱結によるもの

肝気というのは、体内の気の流れをスムーズにする働きがあります。肝気は、ストレスにとても弱い気で、長い間ストレスを受けて、それが上手く解消できないでいると、肝気の機能が低下して、肝気が滞ってしまいます。また、肝は血を蓄えている臓腑ですので、血が不足することによって肝気の活動が低下して引き起こされる場合もあるのです。

・特徴

胸脇部の脹満感・胸苦しい・よく溜息をつく・精神抑鬱・よく怒る・のどに何か詰まったような感じがある・生理不順・生理前に乳房が脹り痛む

このような随伴症状をお持ちの方は、”肝気鬱結”による自律神経失調症と考えてよいでしょう。

・治療方法

肝気の流れを良くする治療(疏肝理気)が中心になります。肝に関係する経穴(ツボ)に鍼と温灸器によって、肝気の流れをスムーズにします。瘀血を伴う場合には、血の巡りを良くする経穴を加え、月経痛などの月経不順を伴う場合には、それらに関係する経穴を加えていきます。

③心腎不交によるもの

心と腎は、丁度火と水の関係で、お互いに助け合っている関係なのです。火の勢いが強くならないように水でコントロールして、水が必要以上に多くなって冷えないように、火でコントロールしているのです。腎の機能が低下していくと、この関係が上手くいかなくなり、火の勢いが強くなり過ぎる場合と、心の火が何らかの原因で強くなりすぎて、腎の水によるコントロールが出来なくなってしまう場合があり、この証が引き起こされます。

・特徴

苦しい・不眠・動悸・健忘・めまい・耳鳴り・腰がだるい・手足のほてり・喉や口が渇く

このような随伴症状をお持ちの方は、”心腎不交”による自律神経失調症と考えてよいでしょう。

・治療方法

腎気と心気の相互関係が治療(交通心腎)が中心になります。腎気に関係する経穴に鍼と温灸によって刺激を与え、体内の気を充実させます。また心気に関係する経穴、特に冷え強い部分に対しては、温熱療法を多用して治療していきます。

④心脾両虚によるもの

血が不足したり、脾の機能(消化器系の失調)が同時に起こると、この証が起こります。産後の肥立ちが悪かったり、慢性的な出血があったり、あるいは過度の思慮や飲食の不摂生が重なると、血を損傷し、脾の機能が低下して、心気と脾気が損傷されてしまいます。

・特徴

動悸・健忘・不眠・多夢・食欲減退・お腹の膨満感・軟便・倦怠感・脱力感・皮下出血・生理不順

このような随伴症状をお持ちの方は、”心脾両虚”による自律神経失調症と考えてよいでしょう。

・治療方法

心と脾の気を補う治療(補益心脾)が中心になります。心や脾に関係する経穴に鍼と温灸によって刺激を与え、心気を補うことで、血液循環を良くし、脾気を補うことで、消化器系を整えます。月経不順の方には、月経改善の経穴を加えて治療していきます。

⑤肝脾不和によるもの

肝気は、体内の気の流れをスムーズにする働きがあり、脾気は、体内の代謝をスムーズにする働きがあります。お互いの気が協調して体内の気・血・水のめぐりが滞りなく行われるのですが、感情の乱れやストレス、飲食の不摂生によって、両方の気を損傷してしまうと、この証を引き起こしてしまいます。

・特徴

胸脇部の脹満感・よく溜息をつく・精神抑鬱・イライラする・食欲減退・お腹の膨満感・下痢あるいは便秘・腹鳴・腹痛

このような随伴症状をお持ちの方は、”肝脾不和”による自律神経失調症と考えてよいでしょう。

・治療方法

肝気の流れを整え、脾気を補う治療(調和肝脾)が中心になります。肝と脾に関係する経穴に鍼と温熱療法によって刺激を与え、肝気と脾気の調和を図ります。胃の膨満感が強い場合には、胃を整える経穴を加えて治療していきます。

自律神経失調症は症状がさまざまですので、紹介した治療以外にもその症状にあわせた治療法を組み合わせて行います。

日常の過ごし方

体を温めてリラックス

自律神経失調症の人は、交感神経が過緊張状態にある場合がほとんどです。体を温め、体をリラックスさせることで副交感神経を活発に、体をリラックスさせましょう。

・食事で体質を改善

(症状別食材一覧)

ストレス ~ ミント、ウコン、はますの花

イライラ ~ たけのこ、にがうり、セロリ

くよくよ ~ 押し麦、ゆり根、はすの実

頭痛・肩こり ~ くず粉、くこの実

むくみ ~ 水菜、とうがん、小豆

のぼせ ~ トマト、にがうり、味噌

下痢 ~ 梅干、紅茶、さやいんげん

便秘 ~ 大根、アロエ、はちみつ

頻尿 ~ 銀杏、もち米

胃痛 ~ イモ類、キャベツ、しそ

・ハーブティーでリラックス

ハーブティーは体をリラックスさせる効果があります。不眠症の人には、ジャーマンカモミール、リンデン、ベルベーヌがお勧め。気分が落ち込んだときには、ローズヒップ、アンジェリカがお勧め。

・リラクゼーション法でリラックス

* 自律訓練法

体が常に緊張気味の人は、この方法を使うと体の力が抜け、リラックスすると血流が良くなります。

詳しい方法は、書店で自律訓練法に関する本が売っていますので、そちらをお読みになってください。

【方法】

まず、仰向けに寝てください。

ソファーやリラックスできる椅子に腰掛けてもかまいません。

最初に手(左右片方づづ)、次に足(左右片づつ)、体、最後に頭の順で、温かいあるいは重たいというイメージを描きます。こころの中で温かくなると言いながら、手が温かくなるのを想像してください。

それを順番にやってきます。次第に手足の力が抜け、徐々にボワッと温かく感じられてきます。最後に頭は涼しくなるとイメージして終わりです。そのまま寝てしまう場合もありますから、不眠症気味の人は寝る前に行うと不眠解消と一石二鳥となるでしょう。、

* 癒し系音楽

最近、モーツァルトの楽曲が健康に良いということで、CDショップで症状別にモーツァルトの曲を収めたCDが販売されているようです。

基本的には、自分が好きなアーティストの音楽を聴くのが一番リラックスできると思います。

しかし、あまりビートの激しい音楽は避けましょう。交感神経を刺激して、リラックス効果は得られません。

個人的には『Andreas Vollenweider』がお勧めです。

http://jp.youtube.com/results?search_query=Andreas+Vollenweider&search_type=&aq=f

中国へ留学当時に、同じ寮生から教えてもらったアーティストで、「ハープ」といろいろな楽器のコラボレーションで構成された癒し系音楽です。

当院では、『Andreas Vollenweider』の音楽が流れています。

日本心身医学会でまとめられた診断基準は次の3点になります。

1.全身倦怠感やめまいなどの不定愁訴がある

2.器質的疾患や精神障害がない

3.自律神経機能検査で異常が認められる

ようするに、健康診断や精密検査で特に異常が認めれらないにもかかわらず、体の不調を感じる場合は、自律神経失調症と考えても差し支えないでしょう。

さて、自律神経失調症といっても、どんな症状があるのでしょうか。

自律神経というくらいですから、自分ではコントロールの出来ない神経なのです。

自律神経には、交感神経と副交感神経の2種類があり、それぞれ体の内臓や内分泌器官、血管など全身の機能を支配しているので、起こる症状は多様なことが想像できますね。

【頭】頭痛・頭重感・偏頭痛

【目】眼精疲労・目が開かない・涙目

【耳】耳鳴り・耳詰まり感

【口】口が渇く・口の中が痛い・味覚異

【喉】異物感・圧迫感・喉が詰まる

【呼吸器】息苦しい・酸欠感・息切れ

【消化器】吐き気・便秘・下痢・ガスが良く出る・腹部の膨 満感・腹鳴

【循環器】動悸・不整脈・胸部の圧迫感・血圧の変動・立ちくらみ

【泌尿器】頻尿・残尿感・尿が出にくい

【生殖器】インポテンツ・外陰部のかゆみ・月経不順

【筋肉・関節】肩こり・腰痛・関節がだるい・背中が痛い

【皮膚】乾燥・多汗・かゆみ

【手足】痺れ・冷え・感覚異常・レイノー症状・ほてり

【全身症状】倦怠感・疲れやすい・めまい・微熱・不眠・ふらふらする・食欲がない

主な症状だけでもこれだけあり、詳細な症状を入れると無数にあることがわかります。

東洋医学では、これらの症状は”気・血・水のバランス”あるいは”陰と陽のバランス”が崩れたときに起こると考えます。東洋医学は、自律神経の代わりに、内臓それぞれに気が宿り、そのお互いの気の働き掛けによって、全体としてバランスを保ち、スムーズな気のやり取りが出来ることで健康でいられると考えるため、何らかの原因でその気の巡りに異常が起こると、その内臓を含めた経絡上に異常が波及して、その内臓に関係する他の臓器の機能にも影響を与え、全身症状として様々な症状を起こすことになるのです。

西洋医学では、自律神経失調症を次の3つのタイプに分類しています。

【本態性自律神経失調症】

生まれつき自律神経のバランスが乱れやすい体質。

【心身症型自律神経失調症】>

ストレスや感情の起伏によって自律神経が乱れる。最も多いタイプ。

【神経症型自律神経失調症】

もともとの体質に心的要因が加わって自律神経が乱れる。

さて、東洋医学では、どのように分類するのでしょう。

東洋医学では、臓腑に気が宿るという考えたがありますので、それぞれの臓腑の気の異常によって、さまざまな症状を引き起こします。また、気・血・水そのものの代謝異常によって引き起こされる場合がありますので、その組み合わせによって分類は膨大な数にのぼります。

その中でも最も多い症状について紹介し、タイプ別特徴と、治療法を付記いたします。

①気滞によるもの

気滞というのは、文字通り気が滞る状態をいいます。いろいろな原因で気は滞りますが、もっとも多い原因は感情の乱れ。それから飲食の不摂生や生まれながらの虚弱体質があります。気が塞ぐなんていうことを言いますが、まさに気がスムーズに流れなくなってしまうのですね。体力がない人や過労状態の人は、さらに輪をかけて気の運動が低下していますので、気がますます滞ってしまいます。

・特徴

胸脇部、乳房、胃の脹満感や疼痛。精神抑鬱・イライラして怒りっぽい・月経痛

このような随伴症状をお持ちの方は、”気滞”による自律神経失調症と考えてよいでしょう。

・治療方法

気の流れを良くする治療(理気行滞)が中心になります。

胃に脹痛がある場合には、胃に関係する経穴を加える、精神的なイライラがある場合には肝気の流れを良くする経穴を加えるなどの、加減をします。

それぞれの経穴に鍼と温熱療法によって刺激を与え、体内の気の流れを良くしていきます。

②肝気鬱結によるもの

肝気というのは、体内の気の流れをスムーズにする働きがあります。肝気は、ストレスにとても弱い気で、長い間ストレスを受けて、それが上手く解消できないでいると、肝気の機能が低下して、肝気が滞ってしまいます。また、肝は血を蓄えている臓腑ですので、血が不足することによって肝気の活動が低下して引き起こされる場合もあるのです。

・特徴

胸脇部の脹満感・胸苦しい・よく溜息をつく・精神抑鬱・よく怒る・のどに何か詰まったような感じがある・生理不順・生理前に乳房が脹り痛む

このような随伴症状をお持ちの方は、”肝気鬱結”による自律神経失調症と考えてよいでしょう。

・治療方法

肝気の流れを良くする治療(疏肝理気)が中心になります。肝に関係する経穴(ツボ)に鍼と温灸器によって、肝気の流れをスムーズにします。瘀血を伴う場合には、血の巡りを良くする経穴を加え、月経痛などの月経不順を伴う場合には、それらに関係する経穴を加えていきます。

③心腎不交によるもの

心と腎は、丁度火と水の関係で、お互いに助け合っている関係なのです。火の勢いが強くならないように水でコントロールして、水が必要以上に多くなって冷えないように、火でコントロールしているのです。腎の機能が低下していくと、この関係が上手くいかなくなり、火の勢いが強くなり過ぎる場合と、心の火が何らかの原因で強くなりすぎて、腎の水によるコントロールが出来なくなってしまう場合があり、この証が引き起こされます。

・特徴

苦しい・不眠・動悸・健忘・めまい・耳鳴り・腰がだるい・手足のほてり・喉や口が渇く

このような随伴症状をお持ちの方は、”心腎不交”による自律神経失調症と考えてよいでしょう。

・治療方法

腎気と心気の相互関係が治療(交通心腎)が中心になります。腎気に関係する経穴に鍼と温灸によって刺激を与え、体内の気を充実させます。また心気に関係する経穴、特に冷え強い部分に対しては、温熱療法を多用して治療していきます。

④心脾両虚によるもの

血が不足したり、脾の機能(消化器系の失調)が同時に起こると、この証が起こります。産後の肥立ちが悪かったり、慢性的な出血があったり、あるいは過度の思慮や飲食の不摂生が重なると、血を損傷し、脾の機能が低下して、心気と脾気が損傷されてしまいます。

・特徴

動悸・健忘・不眠・多夢・食欲減退・お腹の膨満感・軟便・倦怠感・脱力感・皮下出血・生理不順

このような随伴症状をお持ちの方は、”心脾両虚”による自律神経失調症と考えてよいでしょう。

・治療方法

心と脾の気を補う治療(補益心脾)が中心になります。心や脾に関係する経穴に鍼と温灸によって刺激を与え、心気を補うことで、血液循環を良くし、脾気を補うことで、消化器系を整えます。月経不順の方には、月経改善の経穴を加えて治療していきます。

⑤肝脾不和によるもの

肝気は、体内の気の流れをスムーズにする働きがあり、脾気は、体内の代謝をスムーズにする働きがあります。お互いの気が協調して体内の気・血・水のめぐりが滞りなく行われるのですが、感情の乱れやストレス、飲食の不摂生によって、両方の気を損傷してしまうと、この証を引き起こしてしまいます。

・特徴

胸脇部の脹満感・よく溜息をつく・精神抑鬱・イライラする・食欲減退・お腹の膨満感・下痢あるいは便秘・腹鳴・腹痛

このような随伴症状をお持ちの方は、”肝脾不和”による自律神経失調症と考えてよいでしょう。

・治療方法

肝気の流れを整え、脾気を補う治療(調和肝脾)が中心になります。肝と脾に関係する経穴に鍼と温熱療法によって刺激を与え、肝気と脾気の調和を図ります。胃の膨満感が強い場合には、胃を整える経穴を加えて治療していきます。

自律神経失調症は症状がさまざまですので、紹介した治療以外にもその症状にあわせた治療法を組み合わせて行います。

日常の過ごし方

体を温めてリラックス

自律神経失調症の人は、交感神経が過緊張状態にある場合がほとんどです。体を温め、体をリラックスさせることで副交感神経を活発に、体をリラックスさせましょう。

・食事で体質を改善

(症状別食材一覧)

ストレス ~ ミント、ウコン、はますの花

イライラ ~ たけのこ、にがうり、セロリ

くよくよ ~ 押し麦、ゆり根、はすの実

頭痛・肩こり ~ くず粉、くこの実

むくみ ~ 水菜、とうがん、小豆

のぼせ ~ トマト、にがうり、味噌

下痢 ~ 梅干、紅茶、さやいんげん

便秘 ~ 大根、アロエ、はちみつ

頻尿 ~ 銀杏、もち米

胃痛 ~ イモ類、キャベツ、しそ

・ハーブティーでリラックス

ハーブティーは体をリラックスさせる効果があります。不眠症の人には、ジャーマンカモミール、リンデン、ベルベーヌがお勧め。気分が落ち込んだときには、ローズヒップ、アンジェリカがお勧め。

・リラクゼーション法でリラックス

* 自律訓練法

体が常に緊張気味の人は、この方法を使うと体の力が抜け、リラックスすると血流が良くなります。

詳しい方法は、書店で自律訓練法に関する本が売っていますので、そちらをお読みになってください。

【方法】

まず、仰向けに寝てください。

ソファーやリラックスできる椅子に腰掛けてもかまいません。

最初に手(左右片方づづ)、次に足(左右片づつ)、体、最後に頭の順で、温かいあるいは重たいというイメージを描きます。こころの中で温かくなると言いながら、手が温かくなるのを想像してください。

それを順番にやってきます。次第に手足の力が抜け、徐々にボワッと温かく感じられてきます。最後に頭は涼しくなるとイメージして終わりです。そのまま寝てしまう場合もありますから、不眠症気味の人は寝る前に行うと不眠解消と一石二鳥となるでしょう。、

* 癒し系音楽

最近、モーツァルトの楽曲が健康に良いということで、CDショップで症状別にモーツァルトの曲を収めたCDが販売されているようです。

基本的には、自分が好きなアーティストの音楽を聴くのが一番リラックスできると思います。

しかし、あまりビートの激しい音楽は避けましょう。交感神経を刺激して、リラックス効果は得られません。

個人的には『Andreas Vollenweider』がお勧めです。

http://jp.youtube.com/results?search_query=Andreas+Vollenweider&search_type=&aq=f

中国へ留学当時に、同じ寮生から教えてもらったアーティストで、「ハープ」といろいろな楽器のコラボレーションで構成された癒し系音楽です。

当院では、『Andreas Vollenweider』の音楽が流れています。

2008年9月11日(木)

自分でつくれる、女性の生理機能を改善する薬酒!

健康×24

婦人病や不妊等の治療と平行し、サプリメントや漢方薬などを試されている方も多いと思いますが、加えて欲しいアイテムとして”薬酒”がお勧めです。

有名な『薬用養命酒』といえば、薬酒の一つですが、自分でも薬酒を作ることが出来ます。

作り方は非常に簡単。生薬を焼酎に1ヶ月ほど漬け込んでおくだけです。

症状や目的に応じ、生薬の中身を換えれば、様々な薬酒を作ることが出来ます。

必要な生薬は、漢方薬局にて購入することが出来ます。

下に記載してあります、生薬名とグラム数を伝えれば、おおよそ1000円前後で購入できるかと思います。

今回は、『女性の生理機能を改善する薬酒』をいくつか紹介します。

卵巣機能や子宮環境を改善するということは、不妊症を克服するということにもつながりますね。

作り方は全て共通しています。

私が中国(上海)に留学していた2年目の当時、中医薬にも興味があり基礎的な学習をしてきたことを今想い起こし、皆さんのお役に立てればと思います。

中国では、個々の生薬を組み合わせて必要に応じて加減し、中医師により、患者一人一人の症状に処方されていますが、自分でも作れる薬酒は、簡便で安価というメリットがうれしいですね!

~薬酒の作り方~

・よく洗った広口のビンに生薬を入れ、ホワイトリカーを注ぎます。ふたをして軽く揺すり、生薬をなじませます。

・日の当たらない涼しい場所に保管します。最初の4~5日は1日1回液を軽く揺すり、浸出を促します。

・10日後にふたを開け、熟成させるために生薬の1~2割を残して他はスプーンなどで引き上げます。

・生薬を引き上げたら、甘味料を加え、よく溶かして再び元の場所へ保管し、1ヶ月寝かせます。

・1ヵ月後、上澄みを別の保存ビンに移し、沈殿している残りかすは口ざわりが良くないのでコーヒーフィルターなどでこします。

・はい、出来上がり。\('ー'*)

《楊貴美酒》

(効能)

生理不順、血色不良、貧血、美容、保健強壮

楊貴妃が愛用した名酒。

(材料)

当帰(15g)、芍薬(8g)、牡丹皮(7g)、茯苓(8g)、竜眼肉(15g)、香附子(7g)、紅花(10g)、山梔子(5g)、薄荷(5g)、柴胡(5g)、菊花(5g)、大棗(10g)、ホワイトリカー(1ℓ)、グラニュー糖(150g)、はちみつ(80g)

(飲み方)

1回20ml、1日2~3回毎食前又は食間

《五物活血酒》

(効能)

生理不順、生理痛、冷え性、血色不良

血液による栄養作用が衰え、栄養不良状態にある人に、滋養強壮、気分の鎮静、鎮痙、月経調整など

(材料)

当帰(25g)、川芎(20g)、芍薬(20g)、熟黄地(20g)、紅花(15g)、ホワイトリカー(1ℓ)、グラニュー糖(100g)、みりん(50ml)

(飲み方)

1回20ml、1日2回朝夕食前

《当帰紅棗酒》

(効能)

生理不順、生理痛、血色不良、気分うっ滞。

(材料)

当帰(40g)、香附子(30g)、紅花(15g)、大棗(30g)、甘草(15g)、ホワイトリカー(1ℓ)、グラニュー糖(100g)、果糖(30g)

(飲み方)

1回20ml、1日2~3回毎食前

《当帰酒》

(効能)

増血、血行不良、月経不順、腹痛、補温、動悸、不眠、精神不安

(材料)

当帰(150g)、ホワイトリカー(1ℓ)、グラニュー糖(100g)、果糖(50g)、みりん(50ml)

(飲み方)

1回20ml、1日2回朝夕食前または食間

《紅花酒》

(効能)

体力強壮、月経痛、月経不順、冷え性

(効能)

紅花(50g)、ホワイトリカー(1ℓ)、グラニュー糖(100g)、はちみつ(100g)、

(飲み方)

1回20ml、1日2~3回空腹時

《参茸補血酒》

(効能)

性機能減退、インポテンツ、不妊症、貧血、めまい、頭痛、頭重、不眠、更年期障害、過労、神経衰弱、ノイローゼ、低血圧症など

(効能)

鹿茸(15g)、朝鮮人参(紅参)(60g)、枸杞子(20g)、灸甘草(20g)、大棗(30g)、砂糖(80g)、はちみつ(50g)、ホワイトリカー(1ℓ)

(飲み方)

1回20ml、1日2~3回食前又は空腹時

有名な『薬用養命酒』といえば、薬酒の一つですが、自分でも薬酒を作ることが出来ます。

作り方は非常に簡単。生薬を焼酎に1ヶ月ほど漬け込んでおくだけです。

症状や目的に応じ、生薬の中身を換えれば、様々な薬酒を作ることが出来ます。

必要な生薬は、漢方薬局にて購入することが出来ます。

下に記載してあります、生薬名とグラム数を伝えれば、おおよそ1000円前後で購入できるかと思います。

今回は、『女性の生理機能を改善する薬酒』をいくつか紹介します。

卵巣機能や子宮環境を改善するということは、不妊症を克服するということにもつながりますね。

作り方は全て共通しています。

私が中国(上海)に留学していた2年目の当時、中医薬にも興味があり基礎的な学習をしてきたことを今想い起こし、皆さんのお役に立てればと思います。

中国では、個々の生薬を組み合わせて必要に応じて加減し、中医師により、患者一人一人の症状に処方されていますが、自分でも作れる薬酒は、簡便で安価というメリットがうれしいですね!

~薬酒の作り方~

・よく洗った広口のビンに生薬を入れ、ホワイトリカーを注ぎます。ふたをして軽く揺すり、生薬をなじませます。

・日の当たらない涼しい場所に保管します。最初の4~5日は1日1回液を軽く揺すり、浸出を促します。

・10日後にふたを開け、熟成させるために生薬の1~2割を残して他はスプーンなどで引き上げます。

・生薬を引き上げたら、甘味料を加え、よく溶かして再び元の場所へ保管し、1ヶ月寝かせます。

・1ヵ月後、上澄みを別の保存ビンに移し、沈殿している残りかすは口ざわりが良くないのでコーヒーフィルターなどでこします。

・はい、出来上がり。\('ー'*)

《楊貴美酒》

(効能)

生理不順、血色不良、貧血、美容、保健強壮

楊貴妃が愛用した名酒。

(材料)

当帰(15g)、芍薬(8g)、牡丹皮(7g)、茯苓(8g)、竜眼肉(15g)、香附子(7g)、紅花(10g)、山梔子(5g)、薄荷(5g)、柴胡(5g)、菊花(5g)、大棗(10g)、ホワイトリカー(1ℓ)、グラニュー糖(150g)、はちみつ(80g)

(飲み方)

1回20ml、1日2~3回毎食前又は食間

《五物活血酒》

(効能)

生理不順、生理痛、冷え性、血色不良

血液による栄養作用が衰え、栄養不良状態にある人に、滋養強壮、気分の鎮静、鎮痙、月経調整など

(材料)

当帰(25g)、川芎(20g)、芍薬(20g)、熟黄地(20g)、紅花(15g)、ホワイトリカー(1ℓ)、グラニュー糖(100g)、みりん(50ml)

(飲み方)

1回20ml、1日2回朝夕食前

《当帰紅棗酒》

(効能)

生理不順、生理痛、血色不良、気分うっ滞。

(材料)

当帰(40g)、香附子(30g)、紅花(15g)、大棗(30g)、甘草(15g)、ホワイトリカー(1ℓ)、グラニュー糖(100g)、果糖(30g)

(飲み方)

1回20ml、1日2~3回毎食前

《当帰酒》

(効能)

増血、血行不良、月経不順、腹痛、補温、動悸、不眠、精神不安

(材料)

当帰(150g)、ホワイトリカー(1ℓ)、グラニュー糖(100g)、果糖(50g)、みりん(50ml)

(飲み方)

1回20ml、1日2回朝夕食前または食間

《紅花酒》

(効能)

体力強壮、月経痛、月経不順、冷え性

(効能)

紅花(50g)、ホワイトリカー(1ℓ)、グラニュー糖(100g)、はちみつ(100g)、

(飲み方)

1回20ml、1日2~3回空腹時

《参茸補血酒》

(効能)

性機能減退、インポテンツ、不妊症、貧血、めまい、頭痛、頭重、不眠、更年期障害、過労、神経衰弱、ノイローゼ、低血圧症など

(効能)

鹿茸(15g)、朝鮮人参(紅参)(60g)、枸杞子(20g)、灸甘草(20g)、大棗(30g)、砂糖(80g)、はちみつ(50g)、ホワイトリカー(1ℓ)

(飲み方)

1回20ml、1日2~3回食前又は空腹時

2008年9月9日(火)

鎮痛剤の落とし穴・・・

健康×24

痛み止めの代表的な成分には、アスピリン・インドメタシン・ケトロプロフェンなどがあります。

これらの成分は、体内でプロスタグランジンと呼ばれる物質が作られるのを抑える働きがあります。

プロスタグランジンには知覚神経を過敏にして痛みを起こす作用があるので、これが減ることで痛みを和らげることができます。

が・・・

都合の悪いことに、このプロスタグランジンには血管を拡張する作用があり、産生量が減ると血液循環が悪くなるという弊害も出てくるのです。

・・・痛みの原因は血行障害です。

痛み止めを使って感覚は麻痺して楽にはなるのですが、痛みの原因を上乗せすることにもになり、原因が解消されなければ薬が切れたときには、更に症状が悪化してしまうのです。

また、プロスタグランジンが多く出すぎると、副交感神経優位となって血管が拡張しすぎてうっ血を起こし、血液循環が悪くなり、その場合も痛みは出てきます。

苦しいときの薬頼み・・・

だがしかし、両刃の剣・・・

まさに落とし穴ですね。

根本的な原因を解決しなければ、痛みからの脱出は難しいものとなりえるのです。

余談ですが・・・

ちなみに恥ずかしながら、私は開業当初に酷い腰の痛みに襲われ、ロキソニンという薬で痛みを抑えてひどい目にあいました・・・。

患者さんには笑顔で対応するために、確かに痛みは和らぎましたが、毎朝、日に日に痛みが重なり、あげくの果てには薬の副作用で胃潰瘍・・・。

自分の手が届く範囲での鍼はよくしていたのですが、さすがに手も後ろに回らないくらいの痛みだったため、見かねた兄が指示通りに治療してくれ、相棒の先生にも手技をしてもらい助かました。

感謝感謝。

これらの成分は、体内でプロスタグランジンと呼ばれる物質が作られるのを抑える働きがあります。

プロスタグランジンには知覚神経を過敏にして痛みを起こす作用があるので、これが減ることで痛みを和らげることができます。

が・・・

都合の悪いことに、このプロスタグランジンには血管を拡張する作用があり、産生量が減ると血液循環が悪くなるという弊害も出てくるのです。

・・・痛みの原因は血行障害です。

痛み止めを使って感覚は麻痺して楽にはなるのですが、痛みの原因を上乗せすることにもになり、原因が解消されなければ薬が切れたときには、更に症状が悪化してしまうのです。

また、プロスタグランジンが多く出すぎると、副交感神経優位となって血管が拡張しすぎてうっ血を起こし、血液循環が悪くなり、その場合も痛みは出てきます。

苦しいときの薬頼み・・・

だがしかし、両刃の剣・・・

まさに落とし穴ですね。

根本的な原因を解決しなければ、痛みからの脱出は難しいものとなりえるのです。

余談ですが・・・

ちなみに恥ずかしながら、私は開業当初に酷い腰の痛みに襲われ、ロキソニンという薬で痛みを抑えてひどい目にあいました・・・。

患者さんには笑顔で対応するために、確かに痛みは和らぎましたが、毎朝、日に日に痛みが重なり、あげくの果てには薬の副作用で胃潰瘍・・・。

自分の手が届く範囲での鍼はよくしていたのですが、さすがに手も後ろに回らないくらいの痛みだったため、見かねた兄が指示通りに治療してくれ、相棒の先生にも手技をしてもらい助かました。

感謝感謝。

2008年9月9日(火)

血液サラサラの食べ物

健康×24

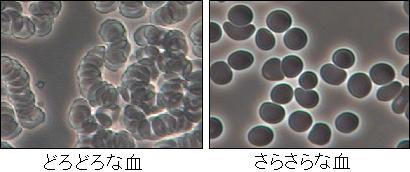

東洋医学では、ドロドロの血液を”瘀血”(おけつ)といいますが、原因は様々です。

冷えや熱によるものよるもの、ストレスや疲れによるもの、食事の偏りによるものなどです。

ドロドロ血液にも様々な種類があります。

『ベタベタな血液』

白血球同士の粘性が高く、血管の壁にくっつき易い血液。

【原因】

過度のストレスや過労

【東洋医学的な観点】

・気が滞る”気滞”型(きたい)

・イライラ、怒り易いなどの”肝気鬱結”型(かんきうっけつ)

・気が不足している”気虚”型(ききょ)

『ネバネバな血液』

赤血球の柔軟性が低下して、本来くっつき合わない赤血球同士が塊を作ってしまう血液。

【原因】

糖尿病、糖質の摂り過ぎ、肥満

【東洋医学的な観点】

・余分な水分が溜まる”痰湿”型(たんしつ)

・胃腸が弱い”脾胃虚弱”型(ひいきょじゃく)

『ザラザラな血液』

血小板の凝集性が高まるような原因が存在することで、無数に塊を作る血液。

【原因】

冷たい物、辛いもの多食、お酒の飲み過ぎ、糖分の摂り過ぎ

【東洋医学的な観点】

・冷えが凝集する”寒邪”型(かんじゃ)

・熱が妄行する”熱邪”型(ねつじゃ)

さて、これらのドロドロ血液を解消するための食べ物には、どのようなものがあるでしょう。

基本的には、私たち日本人が昔から口にしてきた食材が一番の効果があるようです。その中でも次の食材が、最も血液をサラサラにします。

《黒酢》

即効性があり、赤血球の変形能を高めます。血小板の凝集を抑えます。

《梅肉エキス》

ムメフラールという成分が血小板の凝集を抑えます。

《納豆》

血小板の凝集を抑えます。ビタミンB2が酸化を防ぎます。

《青背魚》

赤血球膜の質を良くし、変形能を高めます。血小板の凝集を抑えます。

《黒豆》

血小板の凝集を抑えます。抗酸化力に優れています。

《緑茶》

血小板の凝集を抑えます。抗酸化力や殺菌力に優れています。

《トマト》

赤い色素のリコピンには抗酸化力があります。高血圧を予防します。

《玉ねぎ》

血小板の凝集を抑えます。血糖値を下げ、善玉コレステロールを増やします。

《ブロッコリー》

豊富なビタミンCやβーカロチン、ポリフェノールには、抗酸化作用があります。

《ビール!》*飲みすぎに注意しましょう(^_^;)

赤血球の変形能を高めます。葉酸が新しい血液を作るために働きます。

冷えや熱によるものよるもの、ストレスや疲れによるもの、食事の偏りによるものなどです。

ドロドロ血液にも様々な種類があります。

『ベタベタな血液』

白血球同士の粘性が高く、血管の壁にくっつき易い血液。

【原因】

過度のストレスや過労

【東洋医学的な観点】

・気が滞る”気滞”型(きたい)

・イライラ、怒り易いなどの”肝気鬱結”型(かんきうっけつ)

・気が不足している”気虚”型(ききょ)

『ネバネバな血液』

赤血球の柔軟性が低下して、本来くっつき合わない赤血球同士が塊を作ってしまう血液。

【原因】

糖尿病、糖質の摂り過ぎ、肥満

【東洋医学的な観点】

・余分な水分が溜まる”痰湿”型(たんしつ)

・胃腸が弱い”脾胃虚弱”型(ひいきょじゃく)

『ザラザラな血液』

血小板の凝集性が高まるような原因が存在することで、無数に塊を作る血液。

【原因】

冷たい物、辛いもの多食、お酒の飲み過ぎ、糖分の摂り過ぎ

【東洋医学的な観点】

・冷えが凝集する”寒邪”型(かんじゃ)

・熱が妄行する”熱邪”型(ねつじゃ)

さて、これらのドロドロ血液を解消するための食べ物には、どのようなものがあるでしょう。

基本的には、私たち日本人が昔から口にしてきた食材が一番の効果があるようです。その中でも次の食材が、最も血液をサラサラにします。

《黒酢》

即効性があり、赤血球の変形能を高めます。血小板の凝集を抑えます。

《梅肉エキス》

ムメフラールという成分が血小板の凝集を抑えます。

《納豆》

血小板の凝集を抑えます。ビタミンB2が酸化を防ぎます。

《青背魚》

赤血球膜の質を良くし、変形能を高めます。血小板の凝集を抑えます。

《黒豆》

血小板の凝集を抑えます。抗酸化力に優れています。

《緑茶》

血小板の凝集を抑えます。抗酸化力や殺菌力に優れています。

《トマト》

赤い色素のリコピンには抗酸化力があります。高血圧を予防します。

《玉ねぎ》

血小板の凝集を抑えます。血糖値を下げ、善玉コレステロールを増やします。

《ブロッコリー》

豊富なビタミンCやβーカロチン、ポリフェノールには、抗酸化作用があります。

《ビール!》*飲みすぎに注意しましょう(^_^;)

赤血球の変形能を高めます。葉酸が新しい血液を作るために働きます。