kasuiのお仕事(14)

2010年4月19日(月)

維持と管理

2009年4月4日(土)

ミニ店舗続けます

2007年4月5日(木)

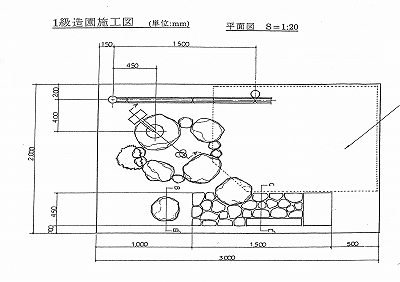

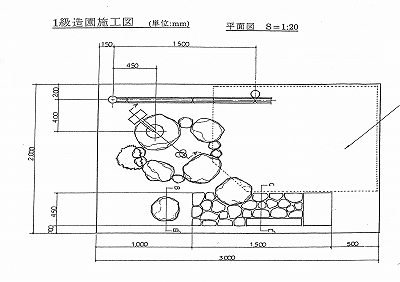

難関!造園技能士1級

kasuiのお仕事×14

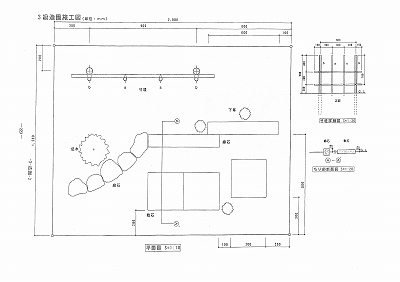

造園技能訓練の3回目・・・1級造園技能士の課題です

2級までとは違い、数段難しくなってるのわかります?

2級までとは違い、数段難しくなってるのわかります?

ちなみに1級を合格すると、その後「指導員」という試験があり

合格すると講師になれるという・・・1級は登竜門です!

まずは、2級までの四つ目垣から1級は「建仁寺垣」です

まずは、2級までの四つ目垣から1級は「建仁寺垣」です

今までは、柱・どうぶちが直線上に並んでましたが

建仁寺垣の場合は、数センチずれます・・・ここは図面にないセンスですね

建仁寺垣用の割り竹の「たてこ」をつけ

建仁寺垣用の割り竹の「たてこ」をつけ

「おしぶち」「たまぶち」という割り竹を飾りでつけ

棕櫚縄で結束・・・これがまたややこしい縛り方です

ここから先も、2級までとは比べ物にならない程難しい

ここから先も、2級までとは比べ物にならない程難しい

「つくばい」を据え

「のべだん」を並べる

「のべだん」を並べる

実はこの講習会、3級・2級は1日づつ・・・1級は2日間かかってます

それだけ手の込んだ課題です

しかも、試験時間は2級と同じ3時間・・・

ここからは、自由課題といわれる造園家としての

ここからは、自由課題といわれる造園家としての

センスのみせどころ・・・自然石の「けいせき」です

講師のアドバイス・ヒントを聞きながら、悪戦苦闘!

実はこの講習会、約半分強の人が1級所持者です

ですから、指導員としての資質向上の目的もあります

1級所持者はともかく、持ってない人はきつかったでしょうね・・・

はい!完成~~~!

はい!完成~~~!

造園家も日々勉強ですねσ(@゜ー゜@)

ちなみに1級を合格すると、その後「指導員」という試験があり

合格すると講師になれるという・・・1級は登竜門です!

今までは、柱・どうぶちが直線上に並んでましたが

建仁寺垣の場合は、数センチずれます・・・ここは図面にないセンスですね

「おしぶち」「たまぶち」という割り竹を飾りでつけ

棕櫚縄で結束・・・これがまたややこしい縛り方です

「つくばい」を据え

実はこの講習会、3級・2級は1日づつ・・・1級は2日間かかってます

それだけ手の込んだ課題です

しかも、試験時間は2級と同じ3時間・・・

センスのみせどころ・・・自然石の「けいせき」です

講師のアドバイス・ヒントを聞きながら、悪戦苦闘!

実はこの講習会、約半分強の人が1級所持者です

ですから、指導員としての資質向上の目的もあります

1級所持者はともかく、持ってない人はきつかったでしょうね・・・

造園家も日々勉強ですねσ(@゜ー゜@)

2007年4月4日(水)

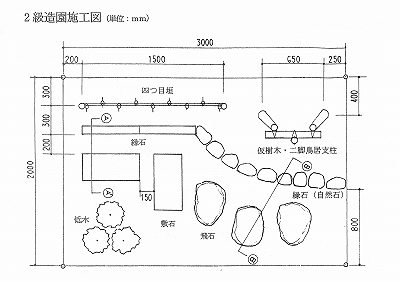

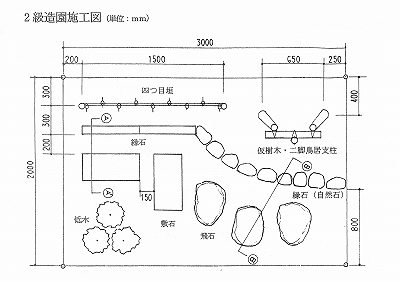

造園技能士2級

kasuiのお仕事×14

造園技能訓練の2回目・・・2級造園技能士の課題です

3級の課題の応用編?といった感じですかね

3級の課題の応用編?といった感じですかね

まずは、3級でもありました四つ目垣

まずは、3級でもありました四つ目垣

しかし、2級課題では「どうぶち」が3段、しかも

「たてこ」の数が倍以上あります

縁石・平板・自然石平板・飛び石を据えますが

縁石・平板・自然石平板・飛び石を据えますが

数・材料の大きさ等が違います

その次が、2級の山場・・・二脚鳥居支柱

その次が、2級の山場・・・二脚鳥居支柱

街の道路の街路樹についている支柱、見たことありますよね?

そうです、あの神社の鳥居の形をしたあれです

これを、寸法・傾きに注意し針金・棕櫚縄で結束です

そして完成~!

そして完成~!

この課題が3時間・・・実際には、全部1人で造るんですよ!

つづく・・・・・・・

しかし、2級課題では「どうぶち」が3段、しかも

「たてこ」の数が倍以上あります

数・材料の大きさ等が違います

街の道路の街路樹についている支柱、見たことありますよね?

そうです、あの神社の鳥居の形をしたあれです

これを、寸法・傾きに注意し針金・棕櫚縄で結束です

この課題が3時間・・・実際には、全部1人で造るんですよ!

つづく・・・・・・・

2007年4月3日(火)

造園技能士3級

kasuiのお仕事×14

先日行われた、造園技能訓練の模様を3回にわたってお送りします

まず1回目は3級造園技能士の課題

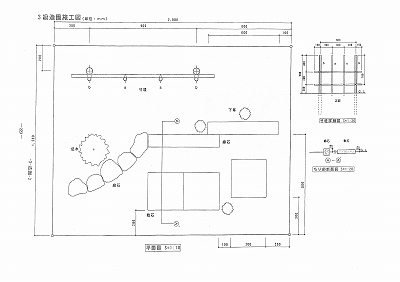

これが、3級の課題の図面・・・どうです?出来そう?

これが、3級の課題の図面・・・どうです?出来そう?

まずは、図面左上にある

まずは、図面左上にある

四つ目垣の準備・・・柱をいける穴掘り

柱が立ったら、「どうぶち」という横竹を釘止め

柱が立ったら、「どうぶち」という横竹を釘止め

「たてこ」という縦竹を棕櫚縄で結束

この結束の仕方が、造園屋ならではの結び方です

四つ目垣出来ました・・・3級の受験者には、この竹垣がひとつの難関かな

四つ目垣出来ました・・・3級の受験者には、この竹垣がひとつの難関かな

次は、図面中央より右側の止石・平板の設置

次は、図面中央より右側の止石・平板の設置

図面に寸法が描いてありますから、寸法を間違わないように・・・

寸法どおり設置できたら

寸法どおり設置できたら

図面左の、自然石の縁石

これの難しいところは、自然石の表・裏・上・下の見極め

図面には特に寸法が明記してないので

個々の感性で、綺麗な曲線を描けるか?でしょうか

完成!

完成!

試験時間は2時間です・・・さあ!皆さんもチャレンジε=ε=ε=ε=ε=(o・・)o

つづく・・・

まず1回目は3級造園技能士の課題

四つ目垣の準備・・・柱をいける穴掘り

「たてこ」という縦竹を棕櫚縄で結束

この結束の仕方が、造園屋ならではの結び方です

図面に寸法が描いてありますから、寸法を間違わないように・・・

図面左の、自然石の縁石

これの難しいところは、自然石の表・裏・上・下の見極め

図面には特に寸法が明記してないので

個々の感性で、綺麗な曲線を描けるか?でしょうか

試験時間は2時間です・・・さあ!皆さんもチャレンジε=ε=ε=ε=ε=(o・・)o

つづく・・・

| << | >> |