オステオパシー(40)

2018年6月27日(水)

急性痛と慢性痛

オステオパシー×40

痛みには様々な種類がありますが、「発症から経過した時間」で分けるとすると、「急性痛」と「慢性痛」の2つに大別されます。

ぎっくり腰やスポーツによるケガなど、突然現れる痛みが急性痛、

何か月にも渡って持続する痛みが慢性痛です。

急性痛は、その衝撃の程度にもよりますが、比較的早い段階で治癒に向かいます。

一方、慢性痛になると、その間に筋膜や靭帯の質的変化が進んでしまうため、それらの組織を元の状態に戻すにはそれなりの時間を要します。

さらに、慢性痛は病院で検査しても「異常なし」と言われることが多いため、薬や湿布で対症療法的に様子をみるしかない、と思われがちです。

当院にも、十年来の痛みを抱える方々がいらっしゃいますが、やはり急性痛の場合よりも時間が必要となりますし、経過が長ければ長いほど元の状態に戻すのは難しくなります。

大事なことは、「急性痛のときにしっかり対処すること」です。

急性痛の際に適切な処置を施さないまま放置すると、慢性痛に移行してしまったり、数年後に別の症状を引き起こす要因にもなります。

RICE処置(R:Rest安静、I:Iceアイシング、C:Compression圧迫、E:Elevation拳上)も良いですが、そのあとに衝撃を受けた組織をできるだけ元の状態に戻しておくことが、慢性痛予防のためにも大切だと思います。

ぎっくり腰やスポーツによるケガなど、突然現れる痛みが急性痛、

何か月にも渡って持続する痛みが慢性痛です。

急性痛は、その衝撃の程度にもよりますが、比較的早い段階で治癒に向かいます。

一方、慢性痛になると、その間に筋膜や靭帯の質的変化が進んでしまうため、それらの組織を元の状態に戻すにはそれなりの時間を要します。

さらに、慢性痛は病院で検査しても「異常なし」と言われることが多いため、薬や湿布で対症療法的に様子をみるしかない、と思われがちです。

当院にも、十年来の痛みを抱える方々がいらっしゃいますが、やはり急性痛の場合よりも時間が必要となりますし、経過が長ければ長いほど元の状態に戻すのは難しくなります。

大事なことは、「急性痛のときにしっかり対処すること」です。

急性痛の際に適切な処置を施さないまま放置すると、慢性痛に移行してしまったり、数年後に別の症状を引き起こす要因にもなります。

RICE処置(R:Rest安静、I:Iceアイシング、C:Compression圧迫、E:Elevation拳上)も良いですが、そのあとに衝撃を受けた組織をできるだけ元の状態に戻しておくことが、慢性痛予防のためにも大切だと思います。

2018年5月10日(木)

オステオパシーが生まれた背景

オステオパシー×40

オステオパシーの創始者・A.T.スティル博士の孫にあたるチャールズ E.スティルJr.さんが書いた本があります。

表紙のデザインのかっこよさに惹かれて買ったものの、原著で読むのに疲弊してしまい放置すること1年。

「英語の勉強のため」と再び奮起し、毎日数ページずつですが地道に読み進めています。

スティル博士は1828年、アメリカのバージニア州で生まれ、牧師であり医師でもある父親の影響を受けながら育ち、青年期には奴隷制度に反対する活動を精力的に行っています。

スティル自身も医師の資格を有し、南北戦争では北軍に従軍し、また軍医としても積極的にその任務を果たしました。

そんなスティル博士の生い立ちやその家族にまつわる話について、事細かに書かれているのがこの本なのですが、幼少期の頃からその才能というかオステオパスとしての素質のようなものを発揮していたエピソードがあります。

子供の頃から、人体や動物の身体について異常なほどの興味を抱いていた彼は、動物の死骸を解剖してその仕組みを詳細に調べていましたそうです。

10歳になったある日には、頭痛がしたので父親の作ったブランコのロープを下げて地面から20センチほどの高さにし、枕がわりにして横になりました。

後頭部の首の付け根の部分をブランコにのせて仰向けで眠っていると、目が覚めた時には、頭痛がおさまり、気分もすっきりし、その時痛かったお腹まで治っていたということです。

このような自らの原体験を通して、スティル博士は人体の構造や機能について深い洞察を続け、オステオパシー医学の礎を築いていったんですね。

また、インディアンの墓地から死体を掘り起こし(もちろん許可を得て)、人の骨格や筋肉がどのようになっているのかを調べたりもしていました。

何百という死体を解剖する中で、正常な身体、異常な身体の違いを徹底的に研究し、健康を取り戻すために必要な治療法を模索していくのです。

そして1874年、ついにオステオパシーが世に発表されました。

このような歴史を遡ってみると、当時の厳しい環境の中で人並みならぬ努力を続けたスティル博士が残した軌跡には改めて感銘を受けますし、現在まで受け継がれてきたその意に背くことのないよう精進していかなくては、と身が引き締まる思いです。

ちなみにこの本、見た目もかっこいいですが、表紙の質感もマットな感じで他の本とはちょっと違います。

気付けば、ろくすっぽ読まずにただ表紙をスリスリ触っているだけ、という時もあります。

そんなわけで、今日も少しだけ読み進めてみます。

表紙のデザインのかっこよさに惹かれて買ったものの、原著で読むのに疲弊してしまい放置すること1年。

「英語の勉強のため」と再び奮起し、毎日数ページずつですが地道に読み進めています。

スティル博士は1828年、アメリカのバージニア州で生まれ、牧師であり医師でもある父親の影響を受けながら育ち、青年期には奴隷制度に反対する活動を精力的に行っています。

スティル自身も医師の資格を有し、南北戦争では北軍に従軍し、また軍医としても積極的にその任務を果たしました。

そんなスティル博士の生い立ちやその家族にまつわる話について、事細かに書かれているのがこの本なのですが、幼少期の頃からその才能というかオステオパスとしての素質のようなものを発揮していたエピソードがあります。

子供の頃から、人体や動物の身体について異常なほどの興味を抱いていた彼は、動物の死骸を解剖してその仕組みを詳細に調べていましたそうです。

10歳になったある日には、頭痛がしたので父親の作ったブランコのロープを下げて地面から20センチほどの高さにし、枕がわりにして横になりました。

後頭部の首の付け根の部分をブランコにのせて仰向けで眠っていると、目が覚めた時には、頭痛がおさまり、気分もすっきりし、その時痛かったお腹まで治っていたということです。

このような自らの原体験を通して、スティル博士は人体の構造や機能について深い洞察を続け、オステオパシー医学の礎を築いていったんですね。

また、インディアンの墓地から死体を掘り起こし(もちろん許可を得て)、人の骨格や筋肉がどのようになっているのかを調べたりもしていました。

何百という死体を解剖する中で、正常な身体、異常な身体の違いを徹底的に研究し、健康を取り戻すために必要な治療法を模索していくのです。

そして1874年、ついにオステオパシーが世に発表されました。

このような歴史を遡ってみると、当時の厳しい環境の中で人並みならぬ努力を続けたスティル博士が残した軌跡には改めて感銘を受けますし、現在まで受け継がれてきたその意に背くことのないよう精進していかなくては、と身が引き締まる思いです。

ちなみにこの本、見た目もかっこいいですが、表紙の質感もマットな感じで他の本とはちょっと違います。

気付けば、ろくすっぽ読まずにただ表紙をスリスリ触っているだけ、という時もあります。

そんなわけで、今日も少しだけ読み進めてみます。

2018年5月9日(水)

オステオパシーの特徴

オステオパシー×40

オステオパシーはアメリカ発祥の医学であり、現在、アメリカやヨーロッパの一部の国では、オステオパシー医はいわゆる普通の医師と同等の地位を得て、手術や投薬などの医療行為を行うことができ、保険が適用されるスタンダードな医学となっています。

それほど海外では社会的に評価されており、一般的にも広く認知されているのですが、一方で、日本ではオステオパシーという言葉を聞いたことすらない人がほとんど、というのが現状です。

私たちもよく、知人や患者さんから

「オステオパシーってなに?」

「施術を受けているけれど、知人になんて説明したらいいのかわからない」

という声をお聞きします。

本日は、オステオパシーの特徴について簡単に説明したいと思います(^^)

◎やさしくソフトな治療である

➡施術中に痛みを感じることはほぼありません。心地よく、心身がリラックスするので、施術中に寝てしまう患者さんも多いです。

◎基本的に、すべて徒手で施術する

➡整骨院や病院のように電気や牽引などの機械は使わず、すべて「手」で診断し、施術をします。

◎頭蓋、脊柱、神経、内臓など、人体のすべての組織を診る

➡症状の原因は、「関節」や「筋肉」だけにあるのではありません。人間の身体にはそれ以外にも頭蓋、内臓、神経、血管、リンパなど様々な組織が存在します。オステオパシーでは、これら全身の組織を丁寧に検査した上で、症状を引き起こしている部位に対して治療します。

◎症状のある所ではなく、症状を引き起こしている原因に対して治療をする

➡人体は、頭のてっぺんからつま先まで「膜」という組織によって繋がっています。そのため、身体のある部位に問題が生じると、その影響は膜を伝って遠く離れた部位にまで及びます。当院では、マッサージ店などのように、単に痛いところを揉みほぐすことはしません。症状を引き起こしている原因に対してアプローチすることで、根本的な解決に導くことができるのです。

このように、オステオパシーでは「全身はすべて繋がっている」という概念をもとに治療を行います。

したがって、腰痛、肩こりはもちろん、不妊、精神疾患、アレルギーなど、あらゆる症状に対応することができます。

身体の不調でお悩みの方は、お気軽にご相談ください(^^)

それほど海外では社会的に評価されており、一般的にも広く認知されているのですが、一方で、日本ではオステオパシーという言葉を聞いたことすらない人がほとんど、というのが現状です。

私たちもよく、知人や患者さんから

「オステオパシーってなに?」

「施術を受けているけれど、知人になんて説明したらいいのかわからない」

という声をお聞きします。

本日は、オステオパシーの特徴について簡単に説明したいと思います(^^)

◎やさしくソフトな治療である

➡施術中に痛みを感じることはほぼありません。心地よく、心身がリラックスするので、施術中に寝てしまう患者さんも多いです。

◎基本的に、すべて徒手で施術する

➡整骨院や病院のように電気や牽引などの機械は使わず、すべて「手」で診断し、施術をします。

◎頭蓋、脊柱、神経、内臓など、人体のすべての組織を診る

➡症状の原因は、「関節」や「筋肉」だけにあるのではありません。人間の身体にはそれ以外にも頭蓋、内臓、神経、血管、リンパなど様々な組織が存在します。オステオパシーでは、これら全身の組織を丁寧に検査した上で、症状を引き起こしている部位に対して治療します。

◎症状のある所ではなく、症状を引き起こしている原因に対して治療をする

➡人体は、頭のてっぺんからつま先まで「膜」という組織によって繋がっています。そのため、身体のある部位に問題が生じると、その影響は膜を伝って遠く離れた部位にまで及びます。当院では、マッサージ店などのように、単に痛いところを揉みほぐすことはしません。症状を引き起こしている原因に対してアプローチすることで、根本的な解決に導くことができるのです。

このように、オステオパシーでは「全身はすべて繋がっている」という概念をもとに治療を行います。

したがって、腰痛、肩こりはもちろん、不妊、精神疾患、アレルギーなど、あらゆる症状に対応することができます。

身体の不調でお悩みの方は、お気軽にご相談ください(^^)

2018年4月24日(火)

健康と自然

オステオパシー×40

オステオパシーはアメリカ発祥の自然医学ですが、創始者はA.T.スティルという(現在でいう西洋医学の)医師です。

そのスティル先生が遺した言葉をまとめた『賢者A.T.スティルの教え』という本を改めて読み返していたのですが、オステオパスとして何度読んでも心に響くものがあります。

今日は、この本の中から一部抜粋してご紹介します。

「オステオパシーってこんな考えに基づいているんだ」というのが、少しでも伝わったら嬉しいです。

“オステオパシーの基本的原理は他の治療体系とは異なり、病気の原因は主に次のようなものにあると考えられている; 病気は、解剖学的異常と、それに続く生理機能の不調和によって引き起こされると考えられているのである”

⇒(勝手に解説)

例えば、便秘がずっと続いている場合、大腸の働きが低下していることが予想されますが、それがなぜ起きているのかというと、一つとして大腸に神経を送る仙骨(骨盤の骨)がズレている可能性があります(解剖学的異常)。仙骨が正常な位置から逸脱することによって、大腸をコントロールする神経の働きが低下し、結果として大腸の機能に不調をきたし(生理機能の不調和)、便秘が生じる。

つまり、ここでの便秘という症状はあくまで「結果」であって、その原因を遡ると骨や関節などの構造的な異常があり、それによって身体の機能(血流や代謝、神経伝達)が低下し、病気(症状)が生じるといわけです。

“私は、あらゆる探索の航海を経て、健康のために必要な治療薬はすべて人体の中にあるという明白な真実という大荷物を持ち帰ることができた。身体を調整することによって、その治療薬は自然に効果が発揮され、その声を聞き、悩みを解消していく状態へと導いてくれるのである。”

⇒(勝手に解説)

転んですり傷ができても自然とかさぶたができて治癒していくように、身体には生まれながらにして治ろうとする自己治癒力を備えています。風邪をひくと体温を上げてウイルスをやっつけようとしますし、ケガをすると炎症を起こして血流を促進し、老廃物を排出しようとします。このように、身体には本来健康のために必要な治療薬はすべて備わっていると考えます。オステオパシーでは身体の中で眠っている自己治癒力を発動させ、健康を取り戻すように働きかけています。

健康であるということは、自然であることです。

オステオパシーでは自然の法則に則ってアプローチします。

一般の方にもわかりやすく書かれている『いのちの輝き』という本もあります。

施術院にも置いてありますので、興味のある方はお声かけください!(^^)!

そのスティル先生が遺した言葉をまとめた『賢者A.T.スティルの教え』という本を改めて読み返していたのですが、オステオパスとして何度読んでも心に響くものがあります。

今日は、この本の中から一部抜粋してご紹介します。

「オステオパシーってこんな考えに基づいているんだ」というのが、少しでも伝わったら嬉しいです。

“オステオパシーの基本的原理は他の治療体系とは異なり、病気の原因は主に次のようなものにあると考えられている; 病気は、解剖学的異常と、それに続く生理機能の不調和によって引き起こされると考えられているのである”

⇒(勝手に解説)

例えば、便秘がずっと続いている場合、大腸の働きが低下していることが予想されますが、それがなぜ起きているのかというと、一つとして大腸に神経を送る仙骨(骨盤の骨)がズレている可能性があります(解剖学的異常)。仙骨が正常な位置から逸脱することによって、大腸をコントロールする神経の働きが低下し、結果として大腸の機能に不調をきたし(生理機能の不調和)、便秘が生じる。

つまり、ここでの便秘という症状はあくまで「結果」であって、その原因を遡ると骨や関節などの構造的な異常があり、それによって身体の機能(血流や代謝、神経伝達)が低下し、病気(症状)が生じるといわけです。

“私は、あらゆる探索の航海を経て、健康のために必要な治療薬はすべて人体の中にあるという明白な真実という大荷物を持ち帰ることができた。身体を調整することによって、その治療薬は自然に効果が発揮され、その声を聞き、悩みを解消していく状態へと導いてくれるのである。”

⇒(勝手に解説)

転んですり傷ができても自然とかさぶたができて治癒していくように、身体には生まれながらにして治ろうとする自己治癒力を備えています。風邪をひくと体温を上げてウイルスをやっつけようとしますし、ケガをすると炎症を起こして血流を促進し、老廃物を排出しようとします。このように、身体には本来健康のために必要な治療薬はすべて備わっていると考えます。オステオパシーでは身体の中で眠っている自己治癒力を発動させ、健康を取り戻すように働きかけています。

健康であるということは、自然であることです。

オステオパシーでは自然の法則に則ってアプローチします。

一般の方にもわかりやすく書かれている『いのちの輝き』という本もあります。

施術院にも置いてありますので、興味のある方はお声かけください!(^^)!

2018年4月20日(金)

Q&A「ツボを押してるんですか?」

オステオパシー×40

本日は、患者様からよく頂くご質問についてお答えしたいと思います。

よくある質問ベスト3に入るのではないかというくらい多いのが、

「それツボですか?」

「いま押してるのはツボですか?」

さらには、「痩せるツボはありますか?」という質問や、

「痩せるツボ見つけたら教えてください!」というご要望もよくあります(笑)

結論からいいますと、私たちはツボの勉強はしていませんし、オステオパシーにもツボという概念はありません。

その前に、「そもそもツボって何?」という方も多いと思うので、簡単にご説明します。

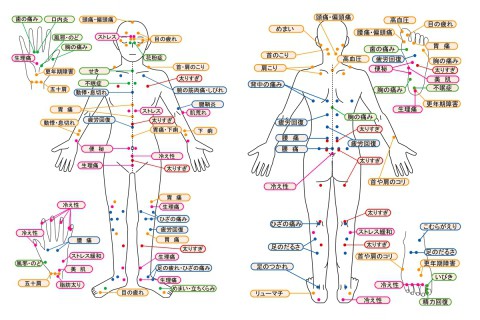

ツボは、東洋医学の考え方に基づくもので「経穴」とも呼ばれ、「身体のエネルギー(気)が集約するポイント」といわれています。

気は、自然界にあふれているエネルギーのようなもので、人体も臓器から指先まで巡っていると考えられているのですが、この気の通り道を「経絡」と呼び、経絡の中継地点が「経穴」、つまりツボにあたります。

人体のツボの数はおよそ360個。

上の図を見てもわかるように、全身に存在します。

鍼灸師さんは、これらのツボに適切な刺激を与えることで、エネルギーの流れが改善するよう身体に働きかけています。

オステオパシーにおいても、全身のつながりを重要視し、心や精神も含めて調和を取り戻すという点においては東洋医学の思想に近いのですが、ツボという概念は存在しません。

では、身体のどこにアクセスしているかというと、全身に張り巡らされた筋膜(膜)です。

膜は、筋肉や骨、内臓、血管を包む組織であり、それぞれの器官を連結し、保護する役割を持ちます。

オステオパシーでは、なんらかの原因で硬くなったり捻じれたりしている膜に対して適切な力をかけることで、元の状態に戻すよう働きかけています。

問題があるところは硬くなっていることが多いので、施術で圧をかけると「いたきもちいい」感覚があり、それが「ツボ」を想像させているのだと思います。

というわけで、残念ながら私たちは痩せるツボについてはよくわかりません・・・(笑)

※身体や施術に関することで何か疑問があれば、どんな内容でもかまいませんので遠慮なくご質問ください(^^)

よく頂く質問については、このような感じでブログでお答えしていきます。

よくある質問ベスト3に入るのではないかというくらい多いのが、

「それツボですか?」

「いま押してるのはツボですか?」

さらには、「痩せるツボはありますか?」という質問や、

「痩せるツボ見つけたら教えてください!」というご要望もよくあります(笑)

結論からいいますと、私たちはツボの勉強はしていませんし、オステオパシーにもツボという概念はありません。

その前に、「そもそもツボって何?」という方も多いと思うので、簡単にご説明します。

ツボは、東洋医学の考え方に基づくもので「経穴」とも呼ばれ、「身体のエネルギー(気)が集約するポイント」といわれています。

気は、自然界にあふれているエネルギーのようなもので、人体も臓器から指先まで巡っていると考えられているのですが、この気の通り道を「経絡」と呼び、経絡の中継地点が「経穴」、つまりツボにあたります。

人体のツボの数はおよそ360個。

上の図を見てもわかるように、全身に存在します。

鍼灸師さんは、これらのツボに適切な刺激を与えることで、エネルギーの流れが改善するよう身体に働きかけています。

オステオパシーにおいても、全身のつながりを重要視し、心や精神も含めて調和を取り戻すという点においては東洋医学の思想に近いのですが、ツボという概念は存在しません。

では、身体のどこにアクセスしているかというと、全身に張り巡らされた筋膜(膜)です。

膜は、筋肉や骨、内臓、血管を包む組織であり、それぞれの器官を連結し、保護する役割を持ちます。

オステオパシーでは、なんらかの原因で硬くなったり捻じれたりしている膜に対して適切な力をかけることで、元の状態に戻すよう働きかけています。

問題があるところは硬くなっていることが多いので、施術で圧をかけると「いたきもちいい」感覚があり、それが「ツボ」を想像させているのだと思います。

というわけで、残念ながら私たちは痩せるツボについてはよくわかりません・・・(笑)

※身体や施術に関することで何か疑問があれば、どんな内容でもかまいませんので遠慮なくご質問ください(^^)

よく頂く質問については、このような感じでブログでお答えしていきます。

| << | >> |