健康(56)

2018年6月30日(土)

水分補給について

健康×56

今日は帯広も気温が上がっていますね。

来週の月曜日までは30度近くまで上がる日が続くようです。

北海道もこれから夏本番という時期に入りますが、真夏の体調管理はとても大切です。

特に、屋外での仕事が多い方やスポーツで汗をたくさんかく方、ご高齢の方については、正しい知識を知り、実践していくことが必要になります。

まず、夏の基本的な対策として「水分をこまめに摂るように」とよく言われますが、実はこれが大きな誤解を生んでいるケースがあります。

たしかに、夏場は汗をたくさんかきますから、水分をいつも以上に摂取することが望ましいです。

ただ、ここでいう水分とは、お茶や清涼飲料水ではなく、純粋な「水」のことを指します。

お茶やコーヒーには利尿作用があるため、多量に飲むと身体の水分が排出されすぎてしまい、脱水症状を招く可能性があります。

そして、清涼飲料水やスポーツドリンク、コーラ等の飲み物はさらに良くない影響を及ぼします。

スポーツドリンクには500mlあたり20~34gの砂糖(角砂糖 5~8個分)、コーラ等の炭酸飲料には500mlあたり40~65gの砂糖(角砂糖 10~16個分)が含まれています。

大量の糖分を含むこれらの飲み物には、急性の糖尿病を引き起こすリスクがあるのです。

※以下、ウィキペディアより抜粋

「ペットボトル症候群(ペットボトルしょうこうぐん、英語: PET bottle syndrome)とは、スポーツドリンク、清涼飲料水などを大量に飲み続けることによっておこる急性の糖尿病である。正式名称はソフトドリンク(清涼飲料水)・ケトアシドーシス。清涼飲料水ケトーシスとも呼ぶこともある。ソフトドリンクやスポーツドリンクの急激な大量摂取だけでなく、みかんの缶詰やアイスクリームなどの糖分の多い食品の大量摂食でも発症することが報告されている。」

汗をたくさんかいた後に、スポーツドリンクをがぶ飲みしたり、アイスクリームを食べ過ぎたりすると、血糖値のコントロールができなくなり、身体はさらに疲弊してしまいます。

暑いときは、純粋な「水」をしっかり飲むように心がけていきたいですね。

ちなみに、当院では施術のあとも水分をたくさん摂るようにお伝えしています。

施術によって身体の老廃物を排出する反応が起こるのですが、そのときに水が媒介役となってくれるためです。

水は、身体のデトックスを促す役割をしてくれるんですね。

それでは、暑さに負けず、今日も元気に過ごしていきましょう(^^)

来週の月曜日までは30度近くまで上がる日が続くようです。

北海道もこれから夏本番という時期に入りますが、真夏の体調管理はとても大切です。

特に、屋外での仕事が多い方やスポーツで汗をたくさんかく方、ご高齢の方については、正しい知識を知り、実践していくことが必要になります。

まず、夏の基本的な対策として「水分をこまめに摂るように」とよく言われますが、実はこれが大きな誤解を生んでいるケースがあります。

たしかに、夏場は汗をたくさんかきますから、水分をいつも以上に摂取することが望ましいです。

ただ、ここでいう水分とは、お茶や清涼飲料水ではなく、純粋な「水」のことを指します。

お茶やコーヒーには利尿作用があるため、多量に飲むと身体の水分が排出されすぎてしまい、脱水症状を招く可能性があります。

そして、清涼飲料水やスポーツドリンク、コーラ等の飲み物はさらに良くない影響を及ぼします。

スポーツドリンクには500mlあたり20~34gの砂糖(角砂糖 5~8個分)、コーラ等の炭酸飲料には500mlあたり40~65gの砂糖(角砂糖 10~16個分)が含まれています。

大量の糖分を含むこれらの飲み物には、急性の糖尿病を引き起こすリスクがあるのです。

※以下、ウィキペディアより抜粋

「ペットボトル症候群(ペットボトルしょうこうぐん、英語: PET bottle syndrome)とは、スポーツドリンク、清涼飲料水などを大量に飲み続けることによっておこる急性の糖尿病である。正式名称はソフトドリンク(清涼飲料水)・ケトアシドーシス。清涼飲料水ケトーシスとも呼ぶこともある。ソフトドリンクやスポーツドリンクの急激な大量摂取だけでなく、みかんの缶詰やアイスクリームなどの糖分の多い食品の大量摂食でも発症することが報告されている。」

汗をたくさんかいた後に、スポーツドリンクをがぶ飲みしたり、アイスクリームを食べ過ぎたりすると、血糖値のコントロールができなくなり、身体はさらに疲弊してしまいます。

暑いときは、純粋な「水」をしっかり飲むように心がけていきたいですね。

ちなみに、当院では施術のあとも水分をたくさん摂るようにお伝えしています。

施術によって身体の老廃物を排出する反応が起こるのですが、そのときに水が媒介役となってくれるためです。

水は、身体のデトックスを促す役割をしてくれるんですね。

それでは、暑さに負けず、今日も元気に過ごしていきましょう(^^)

2018年6月14日(木)

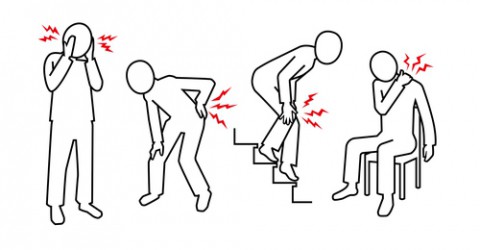

痛みを招く要因

健康×56

痛みを左右する要因は、身体の内外に存在します。

・ホルモン動態

女性は、閉経前から閉経期にかけて痛みを感じやすくなる

・代謝

消化不良が関節痛を引き起こすことがある

・遺伝

リウマチなど、家系的体質からくるものもある

・心理的要因

長期間に渡ってストレスや緊張を感じると、血流が悪くなり痛みを感じやすくなる

・機械的要因

関節に対して強い衝撃や負荷が加わると、痛みは増強する

・気候

気温が低かったり、湿度が高いと、関節の痛みは増強する

・気圧

急に高度の高いところへ行くと、痛みが生じることがある

この中で、自分でコントロールできること、できないことを識別するということが大切です。

例えば、代謝を改善するために食生活を改めたり、ストレスを軽減するために自分なりのストレス解消法を探ることはできますが、遺伝的な要因や気候、女性の閉経などについては避けることはできません。

前者の「コントロールできること」に対して意識的に変えていくことが、痛みを緩和し、健康を取り戻すためのステップとなります。

・ホルモン動態

女性は、閉経前から閉経期にかけて痛みを感じやすくなる

・代謝

消化不良が関節痛を引き起こすことがある

・遺伝

リウマチなど、家系的体質からくるものもある

・心理的要因

長期間に渡ってストレスや緊張を感じると、血流が悪くなり痛みを感じやすくなる

・機械的要因

関節に対して強い衝撃や負荷が加わると、痛みは増強する

・気候

気温が低かったり、湿度が高いと、関節の痛みは増強する

・気圧

急に高度の高いところへ行くと、痛みが生じることがある

この中で、自分でコントロールできること、できないことを識別するということが大切です。

例えば、代謝を改善するために食生活を改めたり、ストレスを軽減するために自分なりのストレス解消法を探ることはできますが、遺伝的な要因や気候、女性の閉経などについては避けることはできません。

前者の「コントロールできること」に対して意識的に変えていくことが、痛みを緩和し、健康を取り戻すためのステップとなります。

2018年6月4日(月)

過去の既往歴と現在の症状

健康×56

初診の患者さんが来院された際は、まず最初に問診をします。

現在の症状に関すること(部位や痛みの程度、いつから生じているのか等)はもちろん大切な情報ですが、それと同じぐらい聞いておきたいのが「既往歴」です。

病院の問診票でも「既往歴」の欄があると思いますが、過去にどんな病気・ケガをしているのかという情報は、身体を評価する上でとても重要です。

というのも、オステオパシー的視点からいうと、身体は過去の病気やケガを記憶しているからです。

どういうことかというと、例えば過去に追突されてムチウチにあったとします。

ムチウチは、外傷の中でもかなり大きな衝撃が身体に加わるのですが、その衝撃は全身の筋膜の捩れや硬直を引き起こします。

このとき、筋膜はこの状態(捩れや硬さ)を記憶するといわれています。

つまり、その後自覚的な症状は消え去ったとしても、数年後にその部位をきっかけとして別の症状が現れる可能性があるということです。

実際に、過去の足首の捻挫や盲腸の手術痕が腰痛を引き起こしている、

あるいは、ムチウチが頭痛や肩こりに影響している、

等と思われるケースは多くみられます。

このようなお話を患者さんにすると、「そんなこと関係あるんだ」と驚かれる方が多いのですが、過去の既往と現在の症状には深い関係があるのです。

現在の症状に関すること(部位や痛みの程度、いつから生じているのか等)はもちろん大切な情報ですが、それと同じぐらい聞いておきたいのが「既往歴」です。

病院の問診票でも「既往歴」の欄があると思いますが、過去にどんな病気・ケガをしているのかという情報は、身体を評価する上でとても重要です。

というのも、オステオパシー的視点からいうと、身体は過去の病気やケガを記憶しているからです。

どういうことかというと、例えば過去に追突されてムチウチにあったとします。

ムチウチは、外傷の中でもかなり大きな衝撃が身体に加わるのですが、その衝撃は全身の筋膜の捩れや硬直を引き起こします。

このとき、筋膜はこの状態(捩れや硬さ)を記憶するといわれています。

つまり、その後自覚的な症状は消え去ったとしても、数年後にその部位をきっかけとして別の症状が現れる可能性があるということです。

実際に、過去の足首の捻挫や盲腸の手術痕が腰痛を引き起こしている、

あるいは、ムチウチが頭痛や肩こりに影響している、

等と思われるケースは多くみられます。

このようなお話を患者さんにすると、「そんなこと関係あるんだ」と驚かれる方が多いのですが、過去の既往と現在の症状には深い関係があるのです。

2018年5月23日(水)

予防の重要性

健康×56

最近の医療現場では、よく「早期発見、早期予防」といわれていますが、オステオパシーはこの予防医学に関して非常に重要な位置を占める自然医学といえます。

徒手的に骨格を調整し、血液やリンパの流れの改善することによって、免疫力を高め、健康を維持する。

これが、オステオパシーの基本的な考え方です。

つまり、現在症状のある場合はもちろん、これから未然に病気や症状を予防するためにもオステオパシーは有用であるということです。

この予防医学の考え方は、部屋の掃除とよく似ています。

毎回、出したものは元のところへ戻し、床や窓も定期的にきれいにしていれば、大掃除といってもそれほど大がかりな作業にはなりません。

ところが、毎日出しっぱなし、置きっぱなしにしていたり、ホコリが溜まってもそのまま、という状態を一年間続けたとしたら、それを元のきれいな状態にするのにはかなりの時間と労力を要します。

人間の身体もこれとまったく同じです。

定期的にメンテナンスすることで、身体の構造を整え、老廃物を排出し、病気になりにくい状態に導くことができます。

一方、長い間ストレスや疲労を溜めこんだ身体は、何かがきっかけで症状を引き起こしやすくなりますが、これを元の状態に戻すにはやはりある程度の時間を要すると思います。

特に、高齢になればなるほど、身体の自浄作用は低下していきますから、この予防医学の考え方はとても重要になってきます。

たった一つしかない自分の身体。

定期的にお掃除してあげたいですね(^^)

徒手的に骨格を調整し、血液やリンパの流れの改善することによって、免疫力を高め、健康を維持する。

これが、オステオパシーの基本的な考え方です。

つまり、現在症状のある場合はもちろん、これから未然に病気や症状を予防するためにもオステオパシーは有用であるということです。

この予防医学の考え方は、部屋の掃除とよく似ています。

毎回、出したものは元のところへ戻し、床や窓も定期的にきれいにしていれば、大掃除といってもそれほど大がかりな作業にはなりません。

ところが、毎日出しっぱなし、置きっぱなしにしていたり、ホコリが溜まってもそのまま、という状態を一年間続けたとしたら、それを元のきれいな状態にするのにはかなりの時間と労力を要します。

人間の身体もこれとまったく同じです。

定期的にメンテナンスすることで、身体の構造を整え、老廃物を排出し、病気になりにくい状態に導くことができます。

一方、長い間ストレスや疲労を溜めこんだ身体は、何かがきっかけで症状を引き起こしやすくなりますが、これを元の状態に戻すにはやはりある程度の時間を要すると思います。

特に、高齢になればなるほど、身体の自浄作用は低下していきますから、この予防医学の考え方はとても重要になってきます。

たった一つしかない自分の身体。

定期的にお掃除してあげたいですね(^^)

2018年5月21日(月)

症状の原因は様々

健康×56

みなさま、大河ドラマ「西郷どん」は見ていますか?

私は今まで大河ドラマってちゃんと見たことがなかったのですが、ちょうど去年、幕末の歴史に関する本を何冊か読んで「西郷隆盛カッコイイ!」と思っていたところだったので、今回の「西郷どん」は毎回楽しみにして見ています。

昨日は、二階堂ふみちゃんの可愛さと好演っぷりがすごくて、見入ってしまいました。。。

次回は、いよいよ桜田門外の変。楽しみです。

さてさて、本題です。

前回の記事で、「治癒過程は、その方の体質や既往歴、重症度など、様々な要因が複合的に関連し合っているため、人によって様々」というようなことを書きましたが、これについてもう少し掘り下げてみたいと思います。

まず、症状の原因というのは、あくまで「仮定」であって推測にすぎません。

例えば腰痛の場合、施術者側の見立てとして「骨盤のズレ」が要因として考えられるとします。

では、「なぜ骨盤がズレているのか?」と考えてみると、

日々の立ち仕事が原因かもしれないし、

スポーツを習慣的にしていることによって負荷がかかり、起きているかもしれないし

昔のムチウチによるものが尾を引いているのかもしれないし

あるいは、精神的なストレスが蓄積して身体に影響しているのかもしれない。

と、様々なことが考えられますが、これらはあくまで「仮定」です。

実際にそれが原因かどうかというのは、本当の意味ではわかりっこありません。

ガンのような病気も同じです。

症状を招いている原因はガンだからそれを摘出したからもう大丈夫、という話ではなく、「なぜガンができたのか?」というところまで考えてみると、そこにはやはり日々のストレスだったり、食生活だったり、運動不足だったり、人によって色んな要因が存在するはずですが、これもまた「仮定」の話です。

さらに、原因は一つとも限らないので、色んな要素が絡み合って症状をきたしている可能性もあります。

(むしろ、ほとんどの場合がそうだと思います)

私たちができることは、このような症状の原因として「考えられること」を一つ一つ振り返り、できるだけその要素を日々の生活から取り除いてあげることです。

その結果、症状に変化が起きたとすれば、その「仮定」は「確証」に近づきます。

実際に、自分で意識して食生活をガラッと変えたり、自宅でのセルフエクササイズを継続したりしている患者さんは、良い結果が得られることが多いように思います。

私も最近、仕事が終わって余裕があれば、健康維持のために30分くらいウォーキングをするようにしています。

ともに継続できるように頑張りましょう(^^)

私は今まで大河ドラマってちゃんと見たことがなかったのですが、ちょうど去年、幕末の歴史に関する本を何冊か読んで「西郷隆盛カッコイイ!」と思っていたところだったので、今回の「西郷どん」は毎回楽しみにして見ています。

昨日は、二階堂ふみちゃんの可愛さと好演っぷりがすごくて、見入ってしまいました。。。

次回は、いよいよ桜田門外の変。楽しみです。

さてさて、本題です。

前回の記事で、「治癒過程は、その方の体質や既往歴、重症度など、様々な要因が複合的に関連し合っているため、人によって様々」というようなことを書きましたが、これについてもう少し掘り下げてみたいと思います。

まず、症状の原因というのは、あくまで「仮定」であって推測にすぎません。

例えば腰痛の場合、施術者側の見立てとして「骨盤のズレ」が要因として考えられるとします。

では、「なぜ骨盤がズレているのか?」と考えてみると、

日々の立ち仕事が原因かもしれないし、

スポーツを習慣的にしていることによって負荷がかかり、起きているかもしれないし

昔のムチウチによるものが尾を引いているのかもしれないし

あるいは、精神的なストレスが蓄積して身体に影響しているのかもしれない。

と、様々なことが考えられますが、これらはあくまで「仮定」です。

実際にそれが原因かどうかというのは、本当の意味ではわかりっこありません。

ガンのような病気も同じです。

症状を招いている原因はガンだからそれを摘出したからもう大丈夫、という話ではなく、「なぜガンができたのか?」というところまで考えてみると、そこにはやはり日々のストレスだったり、食生活だったり、運動不足だったり、人によって色んな要因が存在するはずですが、これもまた「仮定」の話です。

さらに、原因は一つとも限らないので、色んな要素が絡み合って症状をきたしている可能性もあります。

(むしろ、ほとんどの場合がそうだと思います)

私たちができることは、このような症状の原因として「考えられること」を一つ一つ振り返り、できるだけその要素を日々の生活から取り除いてあげることです。

その結果、症状に変化が起きたとすれば、その「仮定」は「確証」に近づきます。

実際に、自分で意識して食生活をガラッと変えたり、自宅でのセルフエクササイズを継続したりしている患者さんは、良い結果が得られることが多いように思います。

私も最近、仕事が終わって余裕があれば、健康維持のために30分くらいウォーキングをするようにしています。

ともに継続できるように頑張りましょう(^^)

| << | >> |