2018年5月23日(水)

予防の重要性

健康×56

最近の医療現場では、よく「早期発見、早期予防」といわれていますが、オステオパシーはこの予防医学に関して非常に重要な位置を占める自然医学といえます。

徒手的に骨格を調整し、血液やリンパの流れの改善することによって、免疫力を高め、健康を維持する。

これが、オステオパシーの基本的な考え方です。

つまり、現在症状のある場合はもちろん、これから未然に病気や症状を予防するためにもオステオパシーは有用であるということです。

この予防医学の考え方は、部屋の掃除とよく似ています。

毎回、出したものは元のところへ戻し、床や窓も定期的にきれいにしていれば、大掃除といってもそれほど大がかりな作業にはなりません。

ところが、毎日出しっぱなし、置きっぱなしにしていたり、ホコリが溜まってもそのまま、という状態を一年間続けたとしたら、それを元のきれいな状態にするのにはかなりの時間と労力を要します。

人間の身体もこれとまったく同じです。

定期的にメンテナンスすることで、身体の構造を整え、老廃物を排出し、病気になりにくい状態に導くことができます。

一方、長い間ストレスや疲労を溜めこんだ身体は、何かがきっかけで症状を引き起こしやすくなりますが、これを元の状態に戻すにはやはりある程度の時間を要すると思います。

特に、高齢になればなるほど、身体の自浄作用は低下していきますから、この予防医学の考え方はとても重要になってきます。

たった一つしかない自分の身体。

定期的にお掃除してあげたいですね(^^)

徒手的に骨格を調整し、血液やリンパの流れの改善することによって、免疫力を高め、健康を維持する。

これが、オステオパシーの基本的な考え方です。

つまり、現在症状のある場合はもちろん、これから未然に病気や症状を予防するためにもオステオパシーは有用であるということです。

この予防医学の考え方は、部屋の掃除とよく似ています。

毎回、出したものは元のところへ戻し、床や窓も定期的にきれいにしていれば、大掃除といってもそれほど大がかりな作業にはなりません。

ところが、毎日出しっぱなし、置きっぱなしにしていたり、ホコリが溜まってもそのまま、という状態を一年間続けたとしたら、それを元のきれいな状態にするのにはかなりの時間と労力を要します。

人間の身体もこれとまったく同じです。

定期的にメンテナンスすることで、身体の構造を整え、老廃物を排出し、病気になりにくい状態に導くことができます。

一方、長い間ストレスや疲労を溜めこんだ身体は、何かがきっかけで症状を引き起こしやすくなりますが、これを元の状態に戻すにはやはりある程度の時間を要すると思います。

特に、高齢になればなるほど、身体の自浄作用は低下していきますから、この予防医学の考え方はとても重要になってきます。

たった一つしかない自分の身体。

定期的にお掃除してあげたいですね(^^)

2018年5月21日(月)

症状の原因は様々

健康×56

みなさま、大河ドラマ「西郷どん」は見ていますか?

私は今まで大河ドラマってちゃんと見たことがなかったのですが、ちょうど去年、幕末の歴史に関する本を何冊か読んで「西郷隆盛カッコイイ!」と思っていたところだったので、今回の「西郷どん」は毎回楽しみにして見ています。

昨日は、二階堂ふみちゃんの可愛さと好演っぷりがすごくて、見入ってしまいました。。。

次回は、いよいよ桜田門外の変。楽しみです。

さてさて、本題です。

前回の記事で、「治癒過程は、その方の体質や既往歴、重症度など、様々な要因が複合的に関連し合っているため、人によって様々」というようなことを書きましたが、これについてもう少し掘り下げてみたいと思います。

まず、症状の原因というのは、あくまで「仮定」であって推測にすぎません。

例えば腰痛の場合、施術者側の見立てとして「骨盤のズレ」が要因として考えられるとします。

では、「なぜ骨盤がズレているのか?」と考えてみると、

日々の立ち仕事が原因かもしれないし、

スポーツを習慣的にしていることによって負荷がかかり、起きているかもしれないし

昔のムチウチによるものが尾を引いているのかもしれないし

あるいは、精神的なストレスが蓄積して身体に影響しているのかもしれない。

と、様々なことが考えられますが、これらはあくまで「仮定」です。

実際にそれが原因かどうかというのは、本当の意味ではわかりっこありません。

ガンのような病気も同じです。

症状を招いている原因はガンだからそれを摘出したからもう大丈夫、という話ではなく、「なぜガンができたのか?」というところまで考えてみると、そこにはやはり日々のストレスだったり、食生活だったり、運動不足だったり、人によって色んな要因が存在するはずですが、これもまた「仮定」の話です。

さらに、原因は一つとも限らないので、色んな要素が絡み合って症状をきたしている可能性もあります。

(むしろ、ほとんどの場合がそうだと思います)

私たちができることは、このような症状の原因として「考えられること」を一つ一つ振り返り、できるだけその要素を日々の生活から取り除いてあげることです。

その結果、症状に変化が起きたとすれば、その「仮定」は「確証」に近づきます。

実際に、自分で意識して食生活をガラッと変えたり、自宅でのセルフエクササイズを継続したりしている患者さんは、良い結果が得られることが多いように思います。

私も最近、仕事が終わって余裕があれば、健康維持のために30分くらいウォーキングをするようにしています。

ともに継続できるように頑張りましょう(^^)

私は今まで大河ドラマってちゃんと見たことがなかったのですが、ちょうど去年、幕末の歴史に関する本を何冊か読んで「西郷隆盛カッコイイ!」と思っていたところだったので、今回の「西郷どん」は毎回楽しみにして見ています。

昨日は、二階堂ふみちゃんの可愛さと好演っぷりがすごくて、見入ってしまいました。。。

次回は、いよいよ桜田門外の変。楽しみです。

さてさて、本題です。

前回の記事で、「治癒過程は、その方の体質や既往歴、重症度など、様々な要因が複合的に関連し合っているため、人によって様々」というようなことを書きましたが、これについてもう少し掘り下げてみたいと思います。

まず、症状の原因というのは、あくまで「仮定」であって推測にすぎません。

例えば腰痛の場合、施術者側の見立てとして「骨盤のズレ」が要因として考えられるとします。

では、「なぜ骨盤がズレているのか?」と考えてみると、

日々の立ち仕事が原因かもしれないし、

スポーツを習慣的にしていることによって負荷がかかり、起きているかもしれないし

昔のムチウチによるものが尾を引いているのかもしれないし

あるいは、精神的なストレスが蓄積して身体に影響しているのかもしれない。

と、様々なことが考えられますが、これらはあくまで「仮定」です。

実際にそれが原因かどうかというのは、本当の意味ではわかりっこありません。

ガンのような病気も同じです。

症状を招いている原因はガンだからそれを摘出したからもう大丈夫、という話ではなく、「なぜガンができたのか?」というところまで考えてみると、そこにはやはり日々のストレスだったり、食生活だったり、運動不足だったり、人によって色んな要因が存在するはずですが、これもまた「仮定」の話です。

さらに、原因は一つとも限らないので、色んな要素が絡み合って症状をきたしている可能性もあります。

(むしろ、ほとんどの場合がそうだと思います)

私たちができることは、このような症状の原因として「考えられること」を一つ一つ振り返り、できるだけその要素を日々の生活から取り除いてあげることです。

その結果、症状に変化が起きたとすれば、その「仮定」は「確証」に近づきます。

実際に、自分で意識して食生活をガラッと変えたり、自宅でのセルフエクササイズを継続したりしている患者さんは、良い結果が得られることが多いように思います。

私も最近、仕事が終わって余裕があれば、健康維持のために30分くらいウォーキングをするようにしています。

ともに継続できるように頑張りましょう(^^)

2018年5月19日(土)

信じる力

心のあり方×9

「施術を受けてどのくらい症状が改善するのか」

ということは、辛い症状を抱える患者さんであれば誰もが気になるところだと思いますが、その方の体質や既往歴、重症度等、様々な要因が複合的に関連しあっているため、治癒過程は一人ひとり異なります。

また、施術者側の要因でいうと、その人の持つ知識や技量、経験値等も結果を左右する要素といえます。

私たちの立場からいうと、毎日、施術という「経験」を重ねているので、昨日よりも今日、今日よりも明日の方が施術者としてのレベルが上がっていなければならないし、その経験に肉付けするために定期的にセミナーに参加するなどして勉強を続けています。

ただ、そういった知識や技術以前に、もっと大事にしていることがあります。

それは、「信じること」。

すごく単純なことのように思えますが、施術者としての自分の力と、患者さんが秘めている自己治癒力をいかに信じることができるか。

最終的には、これに尽きるのではないかと思います。

例えば、ひどく辛い症状を持つ患者さんを目の前にしたとき、

「この方を何とか良い方向に導けるように出来ることをやろう」と思うのか、

それとも、「うーん、これは厳しいだろうなぁ」

と思って施術をするのか。

それによって、おそらく結果は違ってくると思います。

実際に、同じ野菜を植えて、一方にはポジティブな言葉を、もう一方にはネガティブな言葉をかけ続けると、前者は元気に育つのに対し、後者は枯れてしまった、という実験結果もあります。

知識や技術が「目に見えるもの」だとすれば、このような思いや信念は「目に見えないもの」です。

この目に見えない力を信じることが、患者さんと接する上でも大事なことではないかと日々思っています。

ということは、辛い症状を抱える患者さんであれば誰もが気になるところだと思いますが、その方の体質や既往歴、重症度等、様々な要因が複合的に関連しあっているため、治癒過程は一人ひとり異なります。

また、施術者側の要因でいうと、その人の持つ知識や技量、経験値等も結果を左右する要素といえます。

私たちの立場からいうと、毎日、施術という「経験」を重ねているので、昨日よりも今日、今日よりも明日の方が施術者としてのレベルが上がっていなければならないし、その経験に肉付けするために定期的にセミナーに参加するなどして勉強を続けています。

ただ、そういった知識や技術以前に、もっと大事にしていることがあります。

それは、「信じること」。

すごく単純なことのように思えますが、施術者としての自分の力と、患者さんが秘めている自己治癒力をいかに信じることができるか。

最終的には、これに尽きるのではないかと思います。

例えば、ひどく辛い症状を持つ患者さんを目の前にしたとき、

「この方を何とか良い方向に導けるように出来ることをやろう」と思うのか、

それとも、「うーん、これは厳しいだろうなぁ」

と思って施術をするのか。

それによって、おそらく結果は違ってくると思います。

実際に、同じ野菜を植えて、一方にはポジティブな言葉を、もう一方にはネガティブな言葉をかけ続けると、前者は元気に育つのに対し、後者は枯れてしまった、という実験結果もあります。

知識や技術が「目に見えるもの」だとすれば、このような思いや信念は「目に見えないもの」です。

この目に見えない力を信じることが、患者さんと接する上でも大事なことではないかと日々思っています。

2018年5月17日(木)

健康資産という考え方

健康×56

当院では、施術を受けて症状が改善した後、来院を継続するかどうかについては、基本的に患者さんに委ねています。

「症状が改善したからちょっと様子みてみます」という方もいれば、「また症状が再発したら嫌なので、予防のために月1くらいで来ます」という方もいます。

「どうしたらいいですか?」と聞かれることもあるのですが、そういうときには「健康資産」という考え方をお話して、その上でご本人に決めて頂くことが多いです。

「資産」というとお金をイメージされることが多いかと思いますが、健康においても資産を増やしていくということが、これからの身体の状態を左右する重要な考え方になると思います。

どういうことかというと、例えば、棚の上のホコリは、きれいに拭き取ってもまた時間が経つと溜まっていきます。

だから、定期的に雑巾やティッシュなどで拭いてあげなければなりません。

私たちの身体においても同じことがいえます。

たとえ症状が改善したとしても、普段の生活を送っていく中で、食品添加物や日用品に含まれる有害物質、精神的なストレス、デスクワークや立ちっぱなしの仕事など、身体に影響を与える要因はたくさんあります。

はじめのうちはそれらの影響にも負けじとフル回転して機能し続けますが、その状態がずっと続くと、身体はやがて疲弊してしまいます。

その時に、ぎっくり腰や肩こり、頭痛などの目に見える症状として現れるのです。

そう考えると、このような症状は身体の悲鳴ともいえます。

身体が悲鳴をあげてからでは、治癒にも時間がかかりますし、治癒しにくくもなります。

ですから理想は、身体が悲鳴をあげる前に(自覚的な症状が出現する前に)、定期的に身体を掃除してメンテナンスしてあげること。

これが、健康資産を増やすということです。

実際に、1~2か月に1回程度のペースで来院されている方からは、「月に1度はここで診てもらえるっていう安心感があるから、仕事でも多少無理できる」「前みたいにひどい腰痛になることがなくなった」という声を頂いております。

平均寿命は延びているけれど、寝たきりになる患者数も増えているという今、この健康資産という概念がますます重要性を帯びてくるのではないかと思います

「症状が改善したからちょっと様子みてみます」という方もいれば、「また症状が再発したら嫌なので、予防のために月1くらいで来ます」という方もいます。

「どうしたらいいですか?」と聞かれることもあるのですが、そういうときには「健康資産」という考え方をお話して、その上でご本人に決めて頂くことが多いです。

「資産」というとお金をイメージされることが多いかと思いますが、健康においても資産を増やしていくということが、これからの身体の状態を左右する重要な考え方になると思います。

どういうことかというと、例えば、棚の上のホコリは、きれいに拭き取ってもまた時間が経つと溜まっていきます。

だから、定期的に雑巾やティッシュなどで拭いてあげなければなりません。

私たちの身体においても同じことがいえます。

たとえ症状が改善したとしても、普段の生活を送っていく中で、食品添加物や日用品に含まれる有害物質、精神的なストレス、デスクワークや立ちっぱなしの仕事など、身体に影響を与える要因はたくさんあります。

はじめのうちはそれらの影響にも負けじとフル回転して機能し続けますが、その状態がずっと続くと、身体はやがて疲弊してしまいます。

その時に、ぎっくり腰や肩こり、頭痛などの目に見える症状として現れるのです。

そう考えると、このような症状は身体の悲鳴ともいえます。

身体が悲鳴をあげてからでは、治癒にも時間がかかりますし、治癒しにくくもなります。

ですから理想は、身体が悲鳴をあげる前に(自覚的な症状が出現する前に)、定期的に身体を掃除してメンテナンスしてあげること。

これが、健康資産を増やすということです。

実際に、1~2か月に1回程度のペースで来院されている方からは、「月に1度はここで診てもらえるっていう安心感があるから、仕事でも多少無理できる」「前みたいにひどい腰痛になることがなくなった」という声を頂いております。

平均寿命は延びているけれど、寝たきりになる患者数も増えているという今、この健康資産という概念がますます重要性を帯びてくるのではないかと思います

2018年5月10日(木)

オステオパシーが生まれた背景

オステオパシー×40

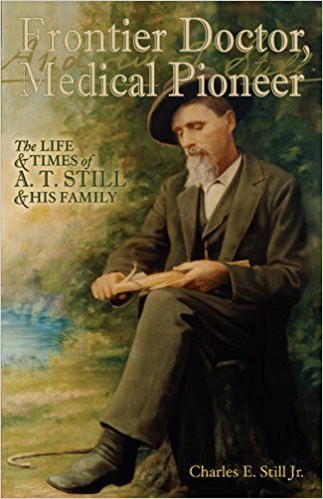

オステオパシーの創始者・A.T.スティル博士の孫にあたるチャールズ E.スティルJr.さんが書いた本があります。

表紙のデザインのかっこよさに惹かれて買ったものの、原著で読むのに疲弊してしまい放置すること1年。

「英語の勉強のため」と再び奮起し、毎日数ページずつですが地道に読み進めています。

スティル博士は1828年、アメリカのバージニア州で生まれ、牧師であり医師でもある父親の影響を受けながら育ち、青年期には奴隷制度に反対する活動を精力的に行っています。

スティル自身も医師の資格を有し、南北戦争では北軍に従軍し、また軍医としても積極的にその任務を果たしました。

そんなスティル博士の生い立ちやその家族にまつわる話について、事細かに書かれているのがこの本なのですが、幼少期の頃からその才能というかオステオパスとしての素質のようなものを発揮していたエピソードがあります。

子供の頃から、人体や動物の身体について異常なほどの興味を抱いていた彼は、動物の死骸を解剖してその仕組みを詳細に調べていましたそうです。

10歳になったある日には、頭痛がしたので父親の作ったブランコのロープを下げて地面から20センチほどの高さにし、枕がわりにして横になりました。

後頭部の首の付け根の部分をブランコにのせて仰向けで眠っていると、目が覚めた時には、頭痛がおさまり、気分もすっきりし、その時痛かったお腹まで治っていたということです。

このような自らの原体験を通して、スティル博士は人体の構造や機能について深い洞察を続け、オステオパシー医学の礎を築いていったんですね。

また、インディアンの墓地から死体を掘り起こし(もちろん許可を得て)、人の骨格や筋肉がどのようになっているのかを調べたりもしていました。

何百という死体を解剖する中で、正常な身体、異常な身体の違いを徹底的に研究し、健康を取り戻すために必要な治療法を模索していくのです。

そして1874年、ついにオステオパシーが世に発表されました。

このような歴史を遡ってみると、当時の厳しい環境の中で人並みならぬ努力を続けたスティル博士が残した軌跡には改めて感銘を受けますし、現在まで受け継がれてきたその意に背くことのないよう精進していかなくては、と身が引き締まる思いです。

ちなみにこの本、見た目もかっこいいですが、表紙の質感もマットな感じで他の本とはちょっと違います。

気付けば、ろくすっぽ読まずにただ表紙をスリスリ触っているだけ、という時もあります。

そんなわけで、今日も少しだけ読み進めてみます。

表紙のデザインのかっこよさに惹かれて買ったものの、原著で読むのに疲弊してしまい放置すること1年。

「英語の勉強のため」と再び奮起し、毎日数ページずつですが地道に読み進めています。

スティル博士は1828年、アメリカのバージニア州で生まれ、牧師であり医師でもある父親の影響を受けながら育ち、青年期には奴隷制度に反対する活動を精力的に行っています。

スティル自身も医師の資格を有し、南北戦争では北軍に従軍し、また軍医としても積極的にその任務を果たしました。

そんなスティル博士の生い立ちやその家族にまつわる話について、事細かに書かれているのがこの本なのですが、幼少期の頃からその才能というかオステオパスとしての素質のようなものを発揮していたエピソードがあります。

子供の頃から、人体や動物の身体について異常なほどの興味を抱いていた彼は、動物の死骸を解剖してその仕組みを詳細に調べていましたそうです。

10歳になったある日には、頭痛がしたので父親の作ったブランコのロープを下げて地面から20センチほどの高さにし、枕がわりにして横になりました。

後頭部の首の付け根の部分をブランコにのせて仰向けで眠っていると、目が覚めた時には、頭痛がおさまり、気分もすっきりし、その時痛かったお腹まで治っていたということです。

このような自らの原体験を通して、スティル博士は人体の構造や機能について深い洞察を続け、オステオパシー医学の礎を築いていったんですね。

また、インディアンの墓地から死体を掘り起こし(もちろん許可を得て)、人の骨格や筋肉がどのようになっているのかを調べたりもしていました。

何百という死体を解剖する中で、正常な身体、異常な身体の違いを徹底的に研究し、健康を取り戻すために必要な治療法を模索していくのです。

そして1874年、ついにオステオパシーが世に発表されました。

このような歴史を遡ってみると、当時の厳しい環境の中で人並みならぬ努力を続けたスティル博士が残した軌跡には改めて感銘を受けますし、現在まで受け継がれてきたその意に背くことのないよう精進していかなくては、と身が引き締まる思いです。

ちなみにこの本、見た目もかっこいいですが、表紙の質感もマットな感じで他の本とはちょっと違います。

気付けば、ろくすっぽ読まずにただ表紙をスリスリ触っているだけ、という時もあります。

そんなわけで、今日も少しだけ読み進めてみます。